- Учителю

- Машины, механизмы и навесные орудия для обработки почвы, посадки и сбора урожая.

Машины, механизмы и навесные орудия для обработки почвы, посадки и сбора урожая.

|

Дата: Класс:9 урок 3 | ||||||

|

Тема: |

</ Машины, механизмы и навесные орудия для обработки почвы, посадки и сбора урожая.

| |||||

|

Цель урока: |

способы сбора и хранения урожая; технологию и способы обработки древесины; устройство и назначение контрольно-измерительных и ручных столярных инструментов; устройство деревообрабатывающих станков (токарного, сверлильного); | |||||

|

Ожидаемый результат |

рационально организовать своё рабочее место, соблюдать правила техники безопасности; | |||||

|

|

Деятельность учителя |

Деятельность обучающихся |

Наглядности | |||

|

3 мин. |

I. Организационный момент. Приветствует учеников. Для создания психологической атмосферы проводит игру «Путаница». |

Ученики делятся на группы. Осмысливают поставленную цель. |

| |||

|

10 мин. |

II. Проверка пройденного материала. По таксономии Блума осуществляет проверку домашней работы.

|

Демонстрируют свои знания, умения по домашней работе. |

Кубик Блума | |||

|

20 мин. |

III. Актуализация знаний Постановка цели урока. Мотивация изучения материала. За По методу «Кластер » осуществляет усвоение нового материала.Контролирует выполнение записей учащимися.

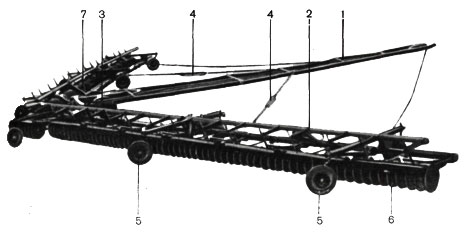

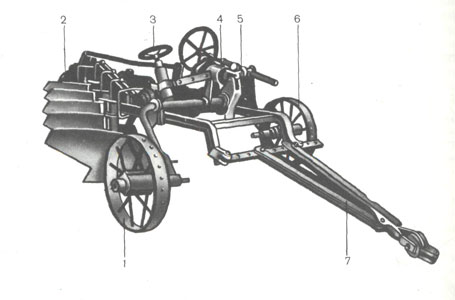

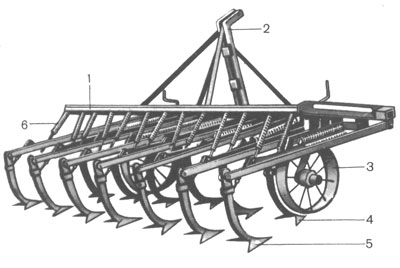

За долгую историю земледелия способы и орудия обработки почвы все время совершенствовались. В наше время инженеры, опираясь на научную теорию сельскохозяйственного машиностроения и используя многовековой опыт обработки почв, создали для сельского хозяйства много сложных и высокопроизводительных машин и орудий. Это позволило механизировать все процессы обработки почвы. Почву обрабатывают по-разному, в зависимости от ее свойств и состояния, вида сельскохозяйственной культуры, способов выращивания ее, климата и погоды. Основные виды обработки почвы - лущение, вспашка, предпосевная обработка и обработка при уходе за растениями. Осенью, после уборки урожая, на поля выходят тракторы с лущильниками или дисковыми боронами. Они разрыхляют верхний слой почвы на глубину 4-6 см, перемешивают его со стерней и сорняками и частично оборачивают. Это - лущение. Оно облегчает доступ влаги и воздуха в нижние слои почвы. Семена сорняков, находящиеся на поверхности почвы, при лущении заделываются на небольшую глубину и прорастают после первых же осенних дождей. Их всходы затем легко уничтожаются при вспашке. Лущение жнивья снижает засоренность полей и помогает уничтожить яйца и личинки вредителей сельскохозяйственных растений. Проводится лущение дисковыми лущильниками. Наиболее распространены дисковые лущильники, имеющие ширину захвата 5, 10, 15 и 20 м. Ими кроме лущения жнивья обрабатывают пары, луга и пастбища, рыхлят задернелые пласты и измельчают глыбы и комья после вспашки. На рисунке 1 показан дисковый лущильник с шириной" захвата 20 м. Его рабочие органы - сферические диски - собраны по нескольку штук на квадратных осях. Это батареи. Батареи присоединены к раме лущильника на шарнирах и потому могут перемещаться в вертикальной плоскости, приспосабливаясь к неровностям поверхности поля.

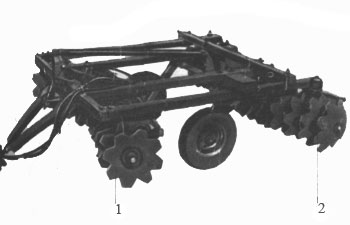

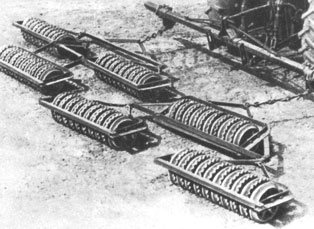

Угол, образуемый плоскостью вращения диска с направлением движения, называется углом атаки; его можно изменять. Если ось батареи расположить перпендикулярно направлению движения, то угол атаки будет равен нулю и диски только разрежут верхний слой почвы. Если же ось батареи повернуть так, что плоскость вращения диска составит некоторый острый угол с направлением движения, то каждый диск будет вырезать в почве пласт, рыхлить и перевертывать его. Чем больше угол атаки дисков, тем глубже обрабатывается почва. Обычно при лущении угол атаки составляет 30-35°. Чтобы диски глубже врезались в почву, если это нужно, в балластные ящики насыпают землю или песок. Для лущения поля с пожнивными остатками (стерней и пр.), для разрезания и измельчения задерне-лых пластов, рыхления комьев и глыб после вспашки и для ухода за лугами и пастбищами используют также дисковую тяжелую борону (рис. 2). Ее батареи тоже состоят из сферических дисков, но в отличие от лущильника они установлены в два ряда. Поэтому дисковая борона лучше дробит, рыхлит и перемешивает верхний слой почвы. Диски передних батарей выпуклой стороной обращены внутрь, а задних - наружу. Это позволяет более равномерно обрабатывать почву и меньше смещать ее верхний слой вбок. Угол атаки дисков регулируют, поворачивая батареи. Дисковой бороной можно обрабатывать почву на глубину до 18 см. Ширина захвата бороны равна 3 м. Общая жесткая рама обеспечивает одинаковую глубину обработки почвы как передними, так и задними батареями. Перевод бороны в транспортное положение производят гидравлическим механизмом.

Рис. 1. Лущильник дисковый : 1 - рама; 2 - брус; 3 - среднее колесо; 4 - тяга; 5-боковое колесо; 6 - правая батарея; 7 - левая батарея.

Рис. 2. Борона дисковая тяжелая прицепная гидрофицированная: 1 - передняя батарея дисков; 2 - задняя батарея дисков.

Спустя некоторое время после лущения поле пашут. Основная задача вспашки - рыхление и оборот пласта. Рыхление облегчает доступ воздуха, воды и питательных веществ к корням растений, способствует накоплению и сохранению влаги в пахотном слое, помогает корневой системе лучше развиться, усиливает жизнедеятельность полезных микроорганизмов. При обороте пласта верхний, потерявший структуру слой укладывается на дно борозды, а нижний, комковатый слой поднимается наверх, в почву заделываются дернина, остатки культурных растений, сорняки, удобрения, а также опавшие семена сорняков и вредители.

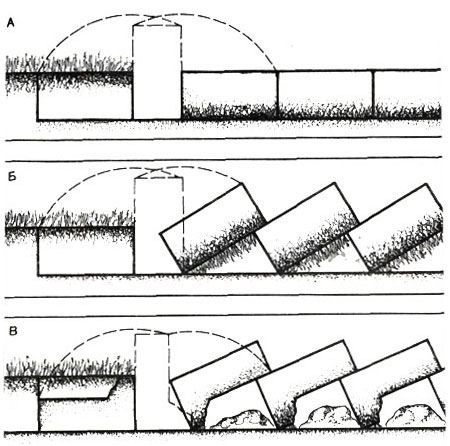

На рисунке 3 показаны три основных вида вспашки: оборот пласта на 180°, взмет пласта и культурная вспашка. При обороте пласта задернелая часть пласта полностью укладывается на дно борозды. Взмет пласта означает, что вырезанный пласт оборачивается на 120-140° и приваливается к откосу предыдущего. При культурной вспашке в верхнем слое почвы предплужником плуга сначала вырезается тонкий пласт в две трети ширины основного пласта и сбрасывается в борозду, а затем вырезается основной пласт и оборачивается на 130-150°. При этом основной пласт покрывает верхний, тонкий. Для обработки старопахотных земель используют в основном третий вид вспашки.

Рис. 3. Виды вспашки (условная схема): А - оборот пласта на 180°; Б - взмет пласта; В - культурная вспашка.

Пашут землю плугами. Поле под зерновые или технические культуры пашут плугами общего назначения на глубину 20-30 см. Для вспашки почвы под сады, виноградники, а также для вспашки лугов и болотных, кустарниковых, лесных, каменистых, поливных земель, горных склонов, полей для посева риса используют специальные плуги.

Плуги бывают лемешные, дисковые, роторные и комбинированные. По роду тяги их делят на конные, тракторные (прицепные, полунавесные и навесные), самоходные. Есть плуги и на канатной тяге.

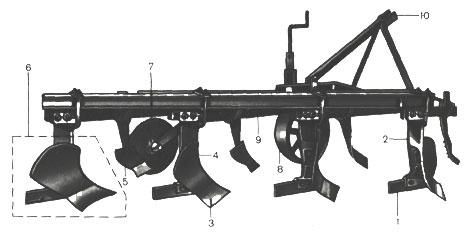

Наибольшее распространение получили лемешные плуги общего назначения. Основные рабочие органы плуга: нож, предплужник, лемех, отвал (рис. 4). Нож подрезает пласт почвы в вертикальной плоскости. Предплужник снимает часть верхнего слоя почвы и сбрасывает на дно борозды. Лемех подрезает пласт снизу. Отвал поднимает, оборачивает и рыхлит вырезанный пласт. Лемех, отвал и стойка образуют корпус плуга. Боковое давление, возникающее в результате действия пласта почвы на корпус, воспринимает полевая доска. Она упирается в стенку борозды. При работе за плугом остаются разрыхленные отваленные в сторону пласты почвы, а за последним его корпусом - открытая борозда.

Рис. 4. Навесной плуг: 1 - полевая доска; 2 - стойка корпуса; 3 - лемех; 4 - отвал; 5 - предплужник; в - корпус (на рисунке очерчен пунктиром); 7 - дисковый нож; 8 - опорное колесо; 9 - рама; 10 - стойка подвески.

Рис. 5. Прицепной пятикорпусный плуг: 1 - бороздное колесо; 2 - заднее колесо; 3 - винтовой механизм для регулирования положения бороздного колеса ; 4 - силовой гидравлический цилиндр для подъема плуга в транспортное положение; 5 - винтовой механизм для регулирования положения полевого колеса; 6 - полевое колесо; 7 - прицеп.

Навесные плуги присоединяют к трактору сзади при помощи навесной системы. На рисунке 4 изображен четырехкорпусный навесной плуг общего назначения «Пахарь». Ширина захвата каждого его корпуса - 35 см. Глубина пахоты регулируется перестановкой опорного колеса при помощи винтового механизма. Для работы на больших скоростях (9- 12 км/ч) служат плуги со скоростными корпусами.

Наша промышленность выпускает одно-, двух-, трех-, четырех - и пятикорпусные навесные плуги применительно к тракторам малой, средней и большой мощности. Для мощного трактора К-700 изготовляют полунавесной восьмикорпусный плуг.

Наряду с навесными плугами заводы выпускают также и прицепные. На рисунке 5 показан прицепной пятикорпусный плуг. Он отличается от навесного тем, что имеет три опорных колеса и прицеп для присоединения к трактору. Колеса при помощи винтовых механизмов можно устанавливать в разных положениях относительно рамы и корпусов плуга.

Когда плуг работает, бороздное и заднее колеса катятся по дну борозды, а полевое колесо - по непаханому полю. Поэтому в рабочем положении полевое колесо винтовым механизмом ставится выше бороздного на глубину пахоты. В транспортном положении все три колеса располагаются на одной плоскости.

Установку плуга на заданную глубину пахоты производят предварительно на горизонтальной ровной площадке. Из рабочего положения в транспортное и обратно плуг переводится гидравлическим цилиндром, соединенным с гидравлической системой трактора.

Почву в засушливых условиях и в районах, подверженных ветровой эрозии почв, пашут плугами без отвалов на глубину 30-40 см один раз в 4-5 лет, а в промежутке между вспашками поле обрабатывают только дисковыми и зубовыми боронами и лущильниками.

Для коренного улучшения малоплодородных почв - подзолистых, солонцовых и других - применяют глубокую послойную вспашку ярусными плугами. Послойная вспашка достигается особым расположением корпусов плуга. При такой вспашке слои почвы перемещаются, что улучшает водный и воздушный режимы почвы и повышает ее плодородие.

Для пахоты применяют также оборотные, клавишные и челночные плуги. Эти плуги используются для пахоты челночным способом, после них на поле не образуются разъемные борозды и свальные гребни.

Оборотный плуг имеет длинные стойки на поворачивающейся раме. На противоположных концах стоек укреплены правооборачивающие и левооборачивающие корпуса. Когда правооборачивающие корпуса опущены вниз и пашут почву, левооборачивающие находятся в транспортном положении, т. е. лемехами вверх. При повороте агрегата для движения в обратном направлении положение корпусов сменяют.

У клавишного плуга на одной раме правооборачивающие корпуса, а на другой - левооборачивающие. Они используются поочередно. При поворотах агрегата одну раму поднимают, а другую опускают.

Для пахоты челночным способом без поворота трактора служит челночный плуг. Он состоит из двух плугов. Один плуг имеет правооборачивающие корпуса и навешивается сзади трактора, а второй - левооборачивающие корпуса и навешивается спереди трактора. При движении трактора вперед пашут задним плугом с правооборачивающими корпусами. Передний плуг в это время находится в транспортном положении. При движении агрегата назад пашет плуг, навешенный спереди трактора. Таким способом обрабатывают почву на крутых склонах.

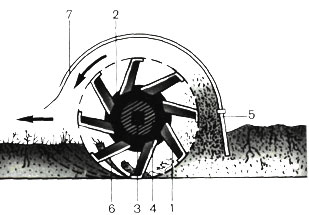

Для обработки торфяников, болот, лугов и пастбищ применяют фрезы и роторные плуги. Работа фрезы показана на рисунках 6 и 7. Рабочий орган ее - барабан с ножами вращается по направлению движения трактора. Каждый нож срезает клиновидную почвенную стружку, разрыхляет ее и бросает на решетку кожуха. Так фреза за один проход рыхлит пласт. Роторные плуги выпускаются пока только в виде опытных образцов. Их вращающиеся рабочие органы имеют различную форму.

Рис. 6. Фреза в работе: 1 - нож; 2 - барабан; 3 - вал барабана; 4 - фрикционная накладка; 5 - ре шетка кожуха; б - почвенная стружка; 7 - кожух фрезы.

Рис. 7. Обработка болотистой почвы с помощью фрезы.

После вспашки верхний слой почвы разрыхляют дисковыми и зубовыми боронами, шлейф-боронами и культиваторами, выравнивают волокушами и катками и уплотняют катками (рис. 8, 9, 10, 11).

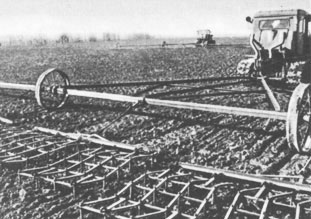

Поле, вспаханное осенью, к весне заплывает и покрывается коркой с трещинами. Верхний слой его быстро высыхает. Такое поле обрабатывают зубовой бороной (рис. 8). Она разрушает корку и создает рыхлый слой глубиной до 8 см, который задерживает испарение влаги.

Для более глубокого рыхления (до 12-16 см) служат культиваторы с рыхлительными лапами.

Перед посевом, чтобы уничтожить проросшие сорняки и обеспечить доступ воздуха и влаги к семенам, верхний слой почвы обрабатывают на глубину заделки семян культиватором с полольными лапами (рис. 10).

Рис. 8. Боронование почвы зубовыми боронами.

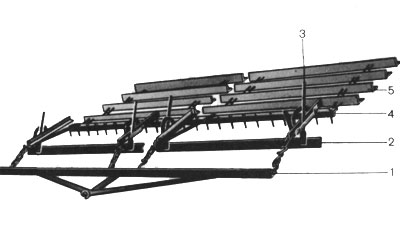

Рис. 9. Шлейф-борона: 1 - прицепной брус; 2 - нож; 3 - рычаг для поворота ножа; 4 - зубчатая планка; 5 - шлейф.

Рис. 10. Культиватор паровой навесной: 1 - рама; 2 - стойка для навешивания на трактор; 3 - опорное колесо; 4 - передние полольные лапы; 5 - задние полольные лапы; 6 - нажимные пружины.

Рис. 11. Кольчато-шпоровые катки.

Для очистки поля от сорняков применяют еще культиваторы с пружинными зубьями, которые вычесывают сорняки, а также штанговые культиваторы, наматывающие сорняки на вращающийся в почве вал.

Часто различные операции обработки почвы совмещают: боронование проводят одновременно со вспашкой, боронование - с культивацией, культивацию - с посевом, лущение - с уборкой. Для этого из нескольких различных машин или орудий составляют комплексный агрегат. Комплексный агрегат, выполняя одновременно несколько операций, резко повышает производительность труда, сокращает ч | |||||

|

10 мин. |

IV.Итог урока. Организует систематизацию и обобщение совместных достижений. Организует индивидуальную работу по личным достижениям. Проводит рефлексию. - Понравился ли вам урок? - Что было трудным для вас? - Что вам больше понравилось?

|

Оценивают работу своих одноклассников. На стикерах записывают свое мнение по поводу урока. |

Дерево Блоба

Стикеры | |||

|

2 мин. |

Объясняет особенности выполнения домашней работы.

|

Записывают домашнюю работу в дневниках. |

| |||

|

дополнительная информация | ||||||

|

дифференциация. Как вы планируете поддерживать учащихся? Как вы планируете стимулировать способных учащихся |

оценивание. Как вы планируете увидеть приобретенные знания учащихся? |

межпредметные связи, соблюдение СанПиН ИКТ компетентность. Связи с ценностями | ||||

|

|

|

| ||||

|

рефлексия. были ли цели обучения реалистичными? Что учащиеся сегодня узнали? На что было направлено обучение? Хорошо ли сработала запланированная дифференциация? Выдерживалось ли время обучения? Какие изменения из данного плана я реализовал и почему? |

Проводит рефлексию. -Какую цель мы поставили сегодня на уроке? -Достигли мы целей, которые ставили в начале урока? | |||||

|

Итоговая оценка Какие два аспекта в обучении прошли очень хорошо( с учетом преподавания и учения)?

Какие два обстоятельства могли бы улучшить урок( с учетом преподавания и учения)?

Что узнал об учениках в целом или отдельных лицах?

|

1.

2.

1.

2. | |||||