- Учителю

- Урок благотворительности (5-7 класс)

Урок благотворительности (5-7 класс)

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа № 26

города Сызрани Самарской области

ТВОРИ ДОБРО

(классный час)

Подготовил учитель русского языка

и литературы

Апаленова Ольга Владимировна

2015г.

Тема «История и современность благотворительности»

Цели работы:

- сделать обзор имеющихся сведений о благотворительности;

- привлечь внимание учащихся к благотворительности как естественному явлению гражданского общества;

- показать значимость участия конкретного человека в решении проблем местного сообщества

План урока

Ведущая. Ребята, сегодня мы поговорим об истории благотворительности, благотворителях и благополучателях г.Сызрани. Приглашаю вас на устный журнал.

1 страница «Этимологическая»

Благотворительность - универсальная общечеловеческая ценность, один из важнейших атрибутов гражданского общества. Благотворительность позволяет обществу обслуживать свои интересы напрямую, без посредничества государства. Благотворительность обеспечивает перераспределение доходов от наиболее имущих к наименее имущим гражданам кратчайшим путем и в кратчайшие сроки.

Что же такое благотворительность? Существует еще несколько определений благотворительности:

Благотворительность - негосударственная добровольная безвозмездная деятельность в социальной сфере, направленная на поддержку отдельных лиц или организаций, у которых по тем или иным причинам не хватает ресурсов для полноценного функционирования. При этом поддержка, оказываемая на основе родственных, соседских, дружеских и иных личных связей, не рассматривается как социальный феномен благотворительности. (Фомин Э.А., Чикадзе Е.З. Благотворительность как социокультурный феномен в России. СПб., 1999.)

Благотворительность - оказание помощи обездоленным, сострадание, сердечное участие. (Хорева Л. В., Сущинская М. Д. История благотворительности в России: Уч. пос. СПб., 1999.)

Благотворительность - оказание материальной помощи нуждающимся как отдельными лицами, так и организациями. Благотворительность может быть направлена также на поощрение и развитие каких-либо общественно значимых форм деятельности (например, защита окружающей среды, охрана памятников культуры и т. д.) (Большой энциклопедический словарь, 2000 г.)

Благотворительность - общечеловеческое движение, включающее совокупность гуманитарных действий отдельного человека, организаций, обществ и т. д. В основе благотворительности лежит стремление проявить любовь не только к ближнему, но и к незнакомому человеку, оказать безвозмездную материальную, финансовую помощь нуждающимся и социально незащищенным гражданам. В современном понимании благотворительность означает предоставление помощи лицам и организациям, участие в улучшении жизни больных и бедняков, немощных и отвергнутых жизнью.

(Некрасов А. Я. Благотворительность // Социальная энциклопедия. М., 2000. С. 45.)

Благотворительность - бескорыстная любовь к человечеству, которая обычно проявляется путем учреждения общественных институтов или пожертвований для организованной и систематической помощи нуждающимся и страждущим. (Абросимова Е. А. Диссертация "Благотворительные организации в Российской Федерации".)

- Благотворительность - это перераспределение ресурсов на решение социальных проблем. Не только денег, но и личного времени, энергии. (Беляева Н. Ю. "Коммерсантъ" от 8 июня 2001 г.)

В России благотворительность определяется и регулируется законом РФ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», принятом в 1995 году. Поэтому в своей благотворительной деятельности необходимо руководствоваться определениями закона: «Под благотворительной деятельностью понимается добровольная деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче гражданам или юридическим лицам имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки».

2 страница «Благотворительность в дореволюционной России»

«Звездный час» (Ведущая читает вопрос, затем вывешиваются листы ватмана с двумя ошибочными и одним верным ответами. Ребята совещаются и поднимают табличку с номером «правильного варианта»)

1. Наши предки были людьми

- добродушными, открытыми;

- завистливыми;

- злыми

2. Какой год принято считать началом благотворительной деятельности в России?

- 980 г. - начало правления князя Владимира Святославовича;

- 988 г. - год крещения Руси;

- 962 г. - начало правления князя Святослава

3. Какую заповедь считали самой важной?

- «возлюби ближнего своего, как самого себя»;

- «не укради»;

- «не убей»

4. Что приказал князь Владимир выполнять в церкви Пресвятой Богородицы?

- молиться;

- просить бога о помощи;

- кормить нищих, сирот и вдов на средства казны церкви

5. Какой пример благотворительности показал князь Ярослав Владимирович?

- внес в Церковный и Земский устав специальные разделы, связанные с благотворительностью;

- на личные средства основал училище для сирот;

- раздавал деньги бедным

6. В чем состояла благотворительность в допетровской Руси?

- в раздаче еды и одежды;

- строительстве жилья и оказания бесплатной медицинской помощи;

- в раздаче денег

3 страница «Первые Романовы и Петр I»

Викторина

-

Что поручил патриаршему первый русский царь из Романовых Михаил Федорович? (открытие сиротских домов)

-

Кто был видным московским благотворителем в 1654 - 1656 годах? (близкий советник царя Федор Ртищев, он первым сделал попытку объединить частную благотворительность с государственной)

-

Что сделал для людей Ртищев? (во время войн с Речью Посполитой и Швецией в 1654 - 1656 годах организовал ряд больниц для раненых солдат, на собственные средства выкупал русских солдат из плена)

-

Какой вклад в развитие благотворительности внес Петр I ? (много внимания уделял устройству больниц, богаделен, царь для примера сам жертвовал на эти цели до третьи своего жалования)

4 страница «Эпоха реформ»

Викторина

-

В каком году царским указом было введено звание «Почетный попечитель»? (в 1828 г.)

-

Кто мог быть удостоен этого звания? (награждались граждане, сделавшие крупные пожертвования)

-

Какой вклад в развитие благотворительности внес Александр I ? (благотворительность в сфере образования стала координироваться министерством народного просвещения)

-

Какие радикальные общественные реформы 60-х годов XIX века стали благоприятной почвой для развития меценатства и благотворительности? (во время правления Александра II в России возникали новые благотворительные общества и фонды, появлялись организации, объединяющие людей по профессиональным признакам, уровню образования, месту проживания, склонностям. Широкое распространение получили бесплатные учебные заведения для малообеспеченных людей, где педагоги работали безвозмездно)

-

Чем отличалась социальная помощь в России к концу XIX века? (многообразием форм и уровней: благотворительностью занимались городские и деревенские общества)

5. Защита творческих проектов учащихся по теме «Благотворительность в г.Сызрани»

В начале 20 века благотворительность в России переживала пик своего развития.

На каждые 100 тысяч жителей европейской части России приходилось 6 благотворительных учреждений.

По данным на 1900 год, 82% благотворительных заведений были созданы и состояли под патронатом частных лиц, затем следовали сословные заведения (8%), городские (7%), земские (2%). Всего в Российской империи в 1902 году было зарегистрировано 11040 благотворительных учреждений и 19108 попечительских советов. В 1913 году поступления по всем благотворительным учреждениям одного только Санкт-Петербурга составляли около 8 миллионов рублей, 75 % от этой суммы - частные добровольные пожертвования, 25% - государственные средства.

Сызрань - старинный купеческий город, основанный в 1683 году по указу Царей Петра и Ивана Алексеевичей. Строительство крепости возглавил воевода Симбирский и Рязанский Григорий Афанасьевич Козловский.

Как и везде в России, в Сызрани развивалась благотворительная деятельность. И подтверждение этому мы находим в архивных документах города.

Первые сохранившиеся достоверные сведения о благотворительных акциях в нашем городе относятся ко второй половине 19 века. В это время в Сызрани строился православный кафедральный собор. Кирпич на строительство храма начали собирать в 1858 году в качестве пожертвований от различных частных лиц. Всего собрано 340720 штук.

Вот строки одной из приходных ведомостей:

«Принято кирпича от разных лиц:

в 1858 году - 300 шт. по 3,75 = 1124,11 руб.

-

год - 611 на сумму 2634,42руб.

-

году -314 на сумму 1483,96руб.»

На строительство храмов, церквей и монастырей в родном городе сызранцы жертвовали щедро. Вот перечень церквей, предоставленный нам городским краеведческим музеем:

Церковь во Имя Вознесения Господня и Пречистой Богородицы и Архистратига Михаила (в 1855 году переименованная в церковь Фёдоровской Божьей Матери) была построена на средства дворянина Борисова Ивана Васильевича.

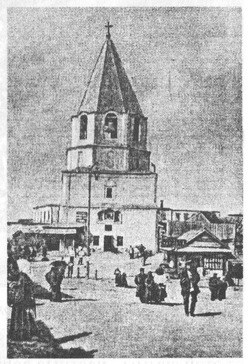

Спасская башня и находящаяся в ней церковь в 1850 году были обновлены на средства купцов Григория Петровича Серебрякова и Бориса Ипатьевича Колпаченкова.

Ильинская церковь (деревянная) была построена в конце XV11 века на средства купцов Петра Куропаткин , Семёна Павлыгина и Козьмы Вандышева.

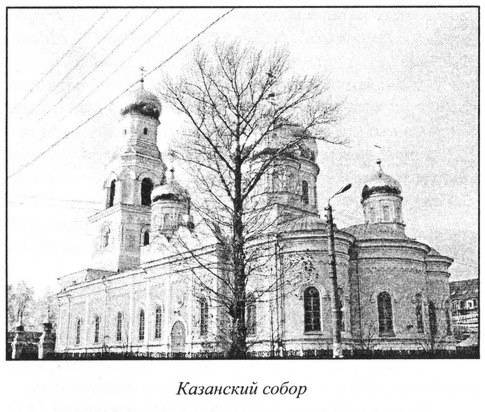

Казанский собор возводился с 26 июля 1866 года на средства прихожан. Большую часть этих средств выделили купцы Б.И.Колпаченков и А.И. Леднев.

Сретенский женский монастырь был построен во второй половине XIX века на средства вдовы сызранского купца Татьяны Степановны Извозщиковой.

Строительство Богородицкого монастыря связано с именем посадского человека, впоследствии купца Семёна Ларионовича Шлыгина. На его деньги были построены две церкви монастыря - во Имя Казанской Божьей Матери и во Имя Преподобного Сергия Радонежского.

Храм во Имя Рождества Христова был построен в 1717 году на средства сызранских купцов, а в 1725 году обновлён на средства купца А.В. Кандалаева.

Храм во Имя Святой Троицы построен на средства купцов Петра Веденисова и Петра Заворотнова.

Храм во Имя всех Святых был выстроен в 1854 году на средства купца Ивана Мясникова.

Храм во Имя Преображения Господня построен на средства купца Михаила Сысуева и других пожертвований.

Храм во Имя Святителя Николая Чудотворца (каменный) был построен в 1913 году на средства М.В. Чернухина.

Храм во Имя Святителя и Чудотворца Николы Мирликийского построен в 1913 году на средства купцов Матвея и Ивана Пережогиных.

В 1891 - 1892 годах Среднее Поволжье было охвачено страшным стихийным бедствием - неурожаем и последовавшим за ним голодом.

В связи с этим, в Сызрани организовали Сызранское Уездное попечительство в пользу голодающих. Председателем попечительства был г.Теренин.

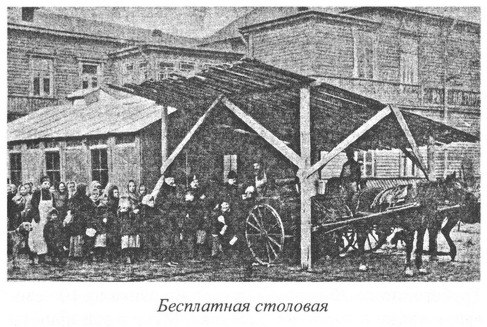

В первую очередь попечительство занялось созданием бесплатных столовых для голодающих, на что было получено согласие губернатора Симбирской губернии (Сызрань была уездным городом этой губернии). Эту идею также поддержал председатель Сызранского отделения Красного Креста г. Синявский.

Уже в феврале 1892 года столовые начали открываться на средства Красного Креста сначала в селах Осиновика (на 63 человека), Винновка (60 человек). Затем их начали создавать на свои средства частные лица, которым была небезразлична судьба голодающих.

Важное значение для борьбы с голодом имели открытые при сельских школах столовые-приюты для детей. Такие столовые были открыты в селе Головино на 12 человек, в Ново-Ризадее на 24 человека, в селе Трубетчино на 20 человек, в селе Елшанка на 10 человек, а также и в других деревнях. Мука в эти приюты была отпущена Сызранским уездным попечительством, а «приварок» - инспектором народных училищ 2-го района господином Охотниковым.

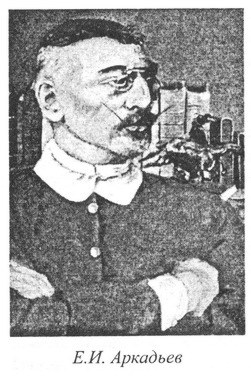

Здесь нельзя не упомянуть имя ещё одного жителя нашего города - выдающегося литератора, библиографа, книговеда, библиофила, краеведа и народного просветителя Елпидифора Ивановича Аркадьева.

Пожар не пощадил городскую публичную библиотеку, в которой насчитывалось до 30 тысяч томов. Для её восстановления Е.И.Аркадьев обратился с воззванием о пожертвовании книг и газет. За полтора года на его имя со всех концов страны было выслано около семи тысяч томов. За это Елпидифор Иванович получил благодарность от уездного земства.

Однако горожане объединялись и оказывали поддержку не только во время стихийных бедствий. Многие из них единолично творили добро, исходя из веления собственного сердца.

Одним из ярких примеров благотворительности является деятельность купеческой вдовы Евдокии Захаровны Болдыревой. При жизни она неоднократно оказывала поддержку нуждающимся, участвовала во всех городских благотворительных комитетах, а после смерти все свое имущество завещала городу с целью улучшения положения нуждающихся.

На содержание женской богадельни в июле - августе 1918 года потрачено 5187 рублей благотворительных средств, мужской - 3487,4 рублей, на приют для детей - беженцев на 50 человек - 6547,6 рублей.

Создается Богадельня имени Серафимы Петровны Цимбаловой и Екатерины Петровны Лясосой, весь капитал которой - 7538,92 рублей - взнос богаделыциц.

Обеспеченные, преуспевающие жители города Сызрани думали не только о себе, своей семье. Их заботили вопросы всеобщего образования, занятости работоспособного населения, особенно женщин. На это тратились большие деньги частных капиталов.

В первые годы советской власти традиции благотворительности были ещё сильны. Создавались комитеты помощи голодающим, по борьбе с детской беспризорностью, по ликвидации безграмотности. Но по мере того, как государство брало всё под свой контроль, понятия «благотворительность» и «милосердие» были объявлены буржуазными. Зачем благотворительность стране, в которой на государственном уровне гарантировались бесплатное образование, здравоохранение, социальное обеспечение?

Вот какое определение даётся в словаре русского языка С.И.Ожегова: «Благотворительность... В буржуазном обществе: оказание частными лицами материальной помощи бедным из милости». Слову и самому понятию придавалась негативная окраска.

В стране всеобщего равенства не могло быть бедных, и тем более богатых, которые могли бы помогать бедным из милости. Но потребность творить добро осталась, хотя и проявлялась в других формах.

Вспомним очень популярное на протяжении многих лет тимуровское движение. Пионеры опекали беспомощных стариков и малышей почти до конца восьмидесятых годов XX века.

А сколько поколений, оказывая благотворительность родному государству, выходило в конце апреля на коммунистические субботники!

Уходя домой, люди обводили взглядом результаты своего труда и удовлетворённо улыбались. Сейчас такой труд называют «волонтёрским», т.е. добровольческим.

На протяжении десятков лет школьники собирали металлолом для промышленности. По железной дороге ходили паровозы и тепловозы, а по улицам городов - автобусы, на которых было написано: «Сделан из металлолома, собранного пионерами такого-то города (или района)». Ходил автобус с такой надписью и по улицам Сызрани.

Благотворительную поддержку можно было получить в профсоюзном комитете в виде «единовременной материальной помощи», путевок в санаторий и дома отдыха, детям - в пионерские лагеря. В трудовых коллективах принято было собирать деньги, чтобы помочь тому, кто попал в беду.

Во время Великой Отечественной войны жители тыла принимали эвакуированных, ухаживали в госпиталях за ранеными, собирали посылки на фронт. Люди сдавали ценности, безвозмездно отрабатывали дополнительные рабочие смены, чтобы построить самолёты и танки для армии. В блокадном Ленинграде добровольцы разбирали завалы, обходили замёрзшие дома в поисках тех, кому ещё можно было помочь.

К 35-летию Победы в Великой Отечественной войне местная газета писала о том, как в Сызрань привезли детей из блокадного Ленинграда: «...Через несколько дней поезд остановился на станции Сызрань. Стало известно, что 160 юных ленинградцев приютит волжский городок...»

Сызранцы в те дни с болью смотрели на этих детей-старичков, безулыбчивых и молчаливых, вялых и безразличных.

Непросто возвращались они в детство, к самим себе.

Тридцать четыре года проработала медсестрой в интернате №3 Мария Михайловна Тюрина. Тогда, в военные годы, здесь размещался 38-й детдом для ленинградских детей...

Конечно, люди стремились устроиться на работу на «богатые» предприятия с хорошими социально-бытовыми и культурными условиями.

Особо следует упомянуть такое явление, как шефство. Предприятия и организации оказывали самую настоящую благотворительную помощь школам, детским садам и яслям, детским домам и интернатам, домам инвалидов и престарелых. Приобретали инвентарь, делали ремонт, оборудовали школьные мастерские, спортивные площадки, помогали в организации отдыха и проведении мероприятий.

Традиции шефской помощи находят своё продолжение и в наши дни. Например, наш город шефствует над кораблём! На Балтийском флоте 26 лет несёт военную службу гидрографическое судно «ГС-39». Пять лет назад ему было присвоено имя «Сызрань» и завязалась дружба между экипажем и городом. Корабль, можно сказать, пережил второе рождение. Администрация, предприятия и предприниматели финансируют ремонт и обустройство кают, матросского кубрика, бытовых комнат, помогают в приобретении моющих средств, краски. Чтобы у матросов в рационе всегда были свежие овощи и фрукты, шефы также финансируют и дополнительное питание. Большую помощь оказывают кораблю акционерные общества «СНПЗ», «Пластик», «Тяжмаш», «Сызраньмолоко», «Хлеб», «СамараТер-минал», группа компаний «Криста», «Земский банк», ООО «Горэлектросеть».

За пять лет, что корабль носит имя нашего города, на нём отслужили 56 сызранских парней.

Таким образом, благотворительность существовала на протяжении всего советского периода истории России. Только называлась она «нашим гражданским долгом», «трудом на благо общества», а это смещало акценты и обезличивало благие деяния, поскольку людям свойственно несколько отделять свои интересы от государственных.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ В ЛИЦАХ

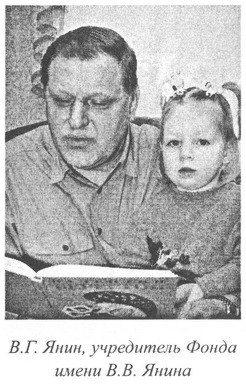

С декабря 2005 года существует Некоммерческая Организация «Благотворительный фонд им. Валерия Янина», созданный в память трагически погибшего Валерия Васильевича Янина.

Учредители фонда: родители, семья, партнёры по бизнесу - ставят своей целью содействие развитию образования, культуры и искусства, спорта для детей и юношества. Из фонда будет оказываться помощь малоимущим и ветеранам, тем, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах. Фондом также будут учреждаться именные стипендии, кубки и призовые награды в турнирах и соревнованиях, целевые взносы и гранты на развитие творческих, образовательных программ. Доброе дело - лучший памятник близкому человеку.

Как и в старые времена, сызранцы щедро жертвуют на храмы. Благочинный Сызранского округа, настоятель Казанского кафедрального собора протоиерей о. Григорий (Коберник) служит в Сызрани с 1987 года. По его инициативе и при его непосредственном содействии было открыто более 15-ти храмов в Благочинии и в Самарской епархии.

Стараниями о.Григория и начальника СВВАУЛ генерал-майора В.Г.Уколова был возрождён полковой храм 179-го Усть-Двинского полка, освящённый 13 сентября 1911года. После революции здание было приспособлено под мастерские. В апреле 2006 года церковь была освящена в честь Иоанна Воина.

В 1993 году стали возвращаться верующим культовые здания Свято-Вознесенского мужского монастыря, который был заложен в 1685 году старцем Кириллом во имя Вознесения Господня, во имя Пречистой Богородицы Смоленской и Архистратига Михаила. 24 июня 1996 года был освящён храм во имя Вознесения Господня, в нём ведутся богослужения. Восстановление монастырского комплекса продолжается под руководством настоятеля, иеромонаха игумена Марка.

Большой вклад в дело благотворительности и духовного просвещения граждан вносит мусульманская община Сызранского мухгасибата, возглавляемая Имамом - мухтасибом Сагдесвым Ильгизаром Ягфаровичем.

До революции 1917 года на том месте, где сейчас расположен военный госпиталь, шло строительство мечети, но сведений о дальнейшей судьбе здания не сохранилось. Долгие годы мечети в Сызрани располагались в приспособленных помещениях: старая мечеть на улице Декабристов, мечеть «Файзулла» в районе Засызрана на улице Западной и молельный дом в посёлке

Новокашпирский. 1 -го декабря 2006 года была торжественно открыта новая мечеть «Азан» в районе Образцовской площадки. Это серьёзное событие в духовной жизни нашего города.

В мусульманской общине 4 прихода, в которых осуществляется благотворительная деятельность для поддержки беднейших прихожан. Но община не ограничивается этим и принимает участие в различных общегородских благотворительных акциях, помогает детским учреждениям, привлекая для этого своих членов. Активными благотворителями являются генеральный директор ЗАО «Сфинкс» Нугаев Реваз Иняйович, частные предприниматели Абушаев Аббяс Усманович, Фагдулин Зуфар Заверович.

-

Подведение итогов урока