- Учителю

- Конспект урока + презентация по литературному чтению для 2 класса «Мансийская народная сказка «Зайчик»

Конспект урока + презентация по литературному чтению для 2 класса «Мансийская народная сказка «Зайчик»

Тема: Мансийская сказка «Зайчик»

Тип урока: урок - игра

Форма учебной работы: классно-урочная или внеурочная

Цель:

познакомить с творчеством народов манси через сказку «Зайчик»

Учебные задачи урока:

Познавательный аспект:

- формирование общеучебного умения осознанно, грамотно, выразительно читать сказку;

- формирование приемов понимания прочитанного;

- формирование умения ориентироваться в структуре произведения;

- знакомство с культурой, социумом малых народов Сибири.

Развивающий аспект:

- развитие умения анализировать сказку, выделять главное и существенное, понимать особенности построения произведений устного народного творчества манси;

-

развитие творческого воображения и образного мышления обучающихся;

-

развитие эмоциональной сферы личности ребенка;

-

развитие речи, обогащение активного словарного запаса.

Воспитательный аспект:

- приобщение детей к духовно-нравственным ценностям;

- воспитание чувства гордости за малую Родину через анализ текста, авторскую позицию.

- привитие любви к родному краю, к природе Сибири.

Приобретаемые навыки детей:

- умение вычитывать из текста фактуальную, подтекстовую (неявную, скрытую «между строк») и концептуальную (главный смысл, авторский замысел) информацию;

- умение ориентироваться в структуре сказки;

- умение объяснять и оценивать прочитанное;

- умение видеть и понимать используемые в сказке языковые средства;

- умение определять жанровую и тематическую принадлежность текста;

-умение творческой переработки текста через изменение составных частей произведения;

- умение грамотно, выразительно, осознанно читать сказку.

Используемые образовательные технологии: - здоровьесберегающая;

воспитательная, информационная, гуманно-личностная, технология критического мышления, моделирования, уровневой дифференциации обучения, игровая, личностно-ориентированная.

Ведущая технология: технология интерактивного обучения: мотивационное начало урока, прогнозирование деятельности обучающихся, работа в парах, работа в группах с распределением ролей и заданий, презентация результатов выполнения заданий, кластер, рефлексия.

Учитель - организатор, помощник предоставляет возможность ученикам для самостоятельной работы и обучения в сотрудничестве друг с другом.

Технологические особенности: слайдовая презентация, текст сказки, раздаточный материал (карточки с цитатным планом, тестом), картинки с изображением осоки, лука с тетивой, пазлы к картинке зайчик, костюмы для драматизации, декорации, таблицы с жанрами литературы, таблица с алфавитом, таблички с правилами работы в группах.

Ход урока

I Организационный момент. Психологический настрой.

У. Если вы пришли за новыми знаниями - похлопайте в ладошки. Если у вас хорошее настроение - улыбнитесь друг другу. Если вы хотите быть активными на уроке, слушать внимательно, отвечать полными ответами - потопайте ногами.

II Введение в тему урока.

Прием - мотивация на обучение через игру

У. Как вы думаете, а можно играя узнать что-то новое? Я предлагаю вам игру - пазлы. Вам нравится эта игра? Как только будут выполнены задания мы выставляем один пазл. Что нам поможет выполнить работу быстрее?

Дети предлагают правила работы в группах:

-

Учимся работать сообща;

-

Учимся слышать друг друга;

-

Не выкрикиваем;

-

Уважаем мнение товарищей;

-

Работаем все, работаем дружно.

У. Да, вы правы, если будем работать дружно, сообща, правильно выполнять задания, то в конце урока увидим получившуюся картинку.

У.Сегодня мы продолжим изучение творчества народов Сибири. А вот о творчестве какого народа мы будем говорить на уроке, догадайтесь сами.

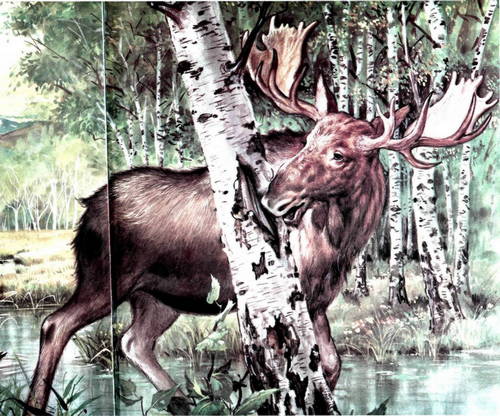

( на доске картинки животных: медведь, олень, лось с лосихой, заяц)

У. Кого вы видите на картинках? Назовите.

Сколько их? Названия этих животных вписаны в кроссворд.(Открывается кроссворд) Но в кроссворде не 5, а 6 слов. Найдите это шестое слово.

М

Е

Д

В

Е

Д

Ь

З

А

Я

Ц

О

Л

Е

Н

Ь

Л

О

С

Ь

Л

О

С

И

Х

А

Д. Значит, мы сегодня познакомимся с творчеством народов манси.

У. Молодцы! Мы прикрепляем 1 пазл.

Сообщение учителя о быте, устном народном творчестве манси (смотри справку для учителя)

Слайд 1

У. А интересно ли вам узнать название произведения?

Работа в группах

Прием - ролевая игра

У. Итак, 2 задание:

Любите отгадывать загадки? Но эта загадка зашифрованная. Вы - разведчики. Расшифруйте ее, используя предлагаемый ключ. Каждая группа расшифровывает свою строчку. Отгадаете загадку - узнаете название произведения.

На экране появляется слайд 2

-

А-1

З-9

П-17

Ч-25

Б-2

И-10

Р -18

Ш-26

В-3

Й-11

С-19

Щ-27

Г-4

К-12

Т-20

Ъ-28

Д-5

Л-13

У-21

Ы-29

Е-6

М-14

Ф-22

Ь-30

Е-7

Н-15

Х-23

Э-31

Ж-8

О-16

Ц-24

Ю-32

Я-33

5 13 10 15 15 16 6 21 23 16,

12 16 14 16 25 6 12 17 21 23 1,

17 18 29 4 1 6 20 13 16 3 12 16

4 18 29 9 7 20 14 16 18 12 16 3 12 21.

После выполнения задания группы представляют свои строчки. Для проверки появляется слайд 3

Длинное ухо,

Комочек пуха,

Прыгает ловко

Грызет морковку.

Д. Отгадывают загадку и озвучивают название произведения «Зайчик»

( на доску прикрепляется 2 пазл)

У. Предположите к какому жанру литературы может относиться это произведение?

Д. Это может быть:

(Одновременно с предположениями детей на доску вывешиваются таблички)

2 4

с к а з к а

3 5

р а с с к а з

1

с т и х о т в о р е н и е

6

н е б ы л и ц а

У. Коль мы с вами разведчики, кто же сможет уточнить произведение какого жанра будем изучать? Догадаться вам помогут цифры. Составьте слово.

Д. Это сказка (прикрепляется 3 пазл).

У. Попробуйте сами сформулировать тему урока.

Для подтверждения ответа появляется слайд 4.

Д. Цель урока: познакомимся с творчеством народов манси, а именно со сказкой, докажем, почему это произведение - сказка, определим, чему учит эта сказка.

III. Работа с текстом до чтения.

Прогнозирование по названию

Прием - «внимание к слову», буквосочетание

У. Объясните, зайчик - кто это?

Д: Это животное, дикое, живет в лесу, питается корой деревьев.

У: В чем разница между словом заяц и зайчик?

Д: Уменьшительное значение

Учитель обобщает ответы детей: Да, ребята, вы правы. Но как нет одинаковых людей, так нет и одинаковых зайчиков. Все они не похожи друг на друга. Даже различаются по характеру. А сейчас я попрошу вас закрыть глаза и представить себе своего зайчика, не похожего на других. Пусть это будет только ваш зайчик. (Звучит музыка).

Прием- «развитие творческого воображения» - образы разной модальности

У. Представили? А кто видел зайчика? А теперь расскажите нам про него.. Итак, ваш зайчик…Какой он по характеру?

Из ответов детей составляется кластер

У: Интересно, а совпадают ли наши представления с зайчиком из мансийской сказки? Как узнать? Что будем делать?

Дети предлагают прочитать произведение.

IV. Работа со сказкой во время чтения.

1. Первичное восприятие сказки. Выявление эмоциональной оценки.

Прием «внимание к слову»: слова - незнакомцы

У. Я буду читать текст, вы следите с карандашом в руке, останавливаясь на словах-незнакомцах.

Совпали ваши представления о зайчике?

Слова-незнакомцы: ( работают со словарями с опорой на зрительный образ ) слайд 5

Осока - трава с острыми и длинными листьями;

Стрела, тетива - тонкая прочная веревка, соединяющая концы лука;

Ненасытное брюхо - жадный

У. Совпали наши предположения о зайчике?

2. Работа над художественной структурой произведения.

Прием - выборочное чтение

У.Докажите, что это сказка.

Д: Здесь есть повторы, животные начинают говорить, мыслить, оживают предметы неживой природы.

У. Подтвердите словами из текста.

У: Замечательно! Я горжусь сегодня вами.

3. Работа над пониманием произведения. Чтение по содержательным отрывкам. (Подготовка к драматизации)

Прием - выявление осознанности чтения

Отрывок до слов: «Пошел заяц к воде…»

У. Где происходит действие сказки?

Д. Действие сказки происходит на берегу озера, в осоке.

У. Почему заяц пошел к огню жаловаться?

(выборочное чтение)

У. Как ответил огонь? Ответить словами из текста. Помог ли ему огонь? Почему?

4. Осмысление характера героя из мансийской сказки.

Прием - «внимание к слову» - сопоставление с авторской позицией

У. Каким вы увидели зайца в этом отрывке?

П о ответам детей составляется кластер. Слайд 6

о ответам детей составляется кластер. Слайд 6

Отрывок до слов: «Пошел зайчик к двум мальчикам….»

У. К кому теперь пошел жаловаться заяц?

Д. Заяц пошел жаловаться к воде.

У. А здесь он какой?

Д. Жадный, ненасытный, ябеда.

У. Почему вода тоже не помогла зайчику?

Отрывок до слов: «Пошел зайчик к мышке…»

У. Какие герои появляются в этом отрывке? Их реакция на зайчика.

Чтение до конца сказки.

У. О чем просил зайчик мышку?

Д. Зайчик попросил мышку перегрызть тетиву на луках мальчиков.

У. Как поступила мышка? Ответить предложением из текста.

У. Что произошло дальше?

Д. В итоге заяц подпалил себе ноги и уши.

Обращение к кластерам:

У. Совпало ли ваше представление о зайчике?

Д. Не ожидали, что в сказке зайчик может быть наделен только отрицательными чертами.

5. Определение идеи произведения.

Прием «внимание к слову» слова-ключики

У: Перечитайте текст. Какие слова, на ваш взгляд, являются самыми главными?

Д. Уж такое ненасытное брюхо у тебя!

У. Что заметили?

Д. Оно повторяется несколько раз.

У. Почему?

Д. Потому что каждый, к кому обращался зайчик за помощью указывал ему на его эгоизм, жадность, ненасытность.

Учитель обобщает ответы детей: Даже несмотря на то, что в мансийской сказке, в нашей русской сказке зайчик может быть наделен отрицательными чертами, на самом деле, в реальности, заяц приносит пользу: без него не обойтись как в мире природы, так и нам - людям. У кого-то из вас заяц - любимая игрушка, у кого-то любимый герой мультфильма….(Прикрепляется пазл.)

V. Работа после чтения произведения.

Работа по передаче замысла сказки.

Работа в группах

У. Мы прочитали, разобрали сказку. А теперь попробуем представить ее как артисты:

Группам предлагаются задания на выбор.

1 группа - драматизация отрывка до слов «Пошел зайчик к двум мальчикам…»

2 группа - чтение по ролям до слов «Пожалела мышка зайчика…»

3 группа - художники (рисование иллюстраций к сказке)

4 группа - задание: восстановить последовательную правильную цепочку действий по табличкам с цитатным планом. Проверка данного задания осуществляется по слайду 7

Пустили стрелы

Вода прибывает

Огонь тушит

Огонь перебросился

Загорелась осока

Подпалил ноги, уши

Презентация результатов работы каждой группы

(каждая группа прикрепляет пазл)

У. Молодцы! Какие вы у меня дружные. Это помогло вам со всеми заданиями справиться быстро, правильно.

Д. Получилась картинка зайчика.

VI. Итог.

У. Какое чувство возникло после чтения сказки?

Д. Возникло чувство жалости, сопереживания к зайчику.

У. Почему же такой грустный конец у сказки? Ответьте словами пословицы.

На доске записаны две пословицы:

Вместе тесно, а врозь скучно.

Не твори зла никому, если не желаешь плохого самому.

Слайд 8

VII. Рефлексия (обращение к поставленным в начале урока целям)

Прием - акцентирование на нравственную позицию.

У. Сделайте вывод по сказке. Чему она учит? Дети выбирают ответы из предложенных высказываний.

-

На зло отвечать злом;

-

Уметь прощать;

-

Желать плохого другим;

-

Винить всех;

-

Жаловаться;

-

Искать причину бед в себе, а не в других.

У. Продолжите мое предложение. Я понял, что……….

Д. Нельзя быть жадным, мстительным, настраивать других на плохие поступки - это вернется к тебе злом. Надо быть добрым, отзывчивым, доброжелательным.

VIII. Домашнее задание (дифференцированное)

-

А вам бы хотелось, чтобы сказка заканчивалась по - другому? Измените, придумайте свой конец сказки;

-

Кому хочется быть художником-иллюстратором этой сказки, мы с удовольствием посмотрим ваши иллюстрации на следующем уроке.

-

А если вам интересно узнать о повадках зайца, местах его обитания найдите дополнительный материал и нам расскажете.

IX. Выявление эмоционального влияния урока

У. Спасибо вам за урок. Если вам урок понравился - изобразите фейерверк.

(Дети, машут, подняв руки вверх,)

Мансийская сказка.

Зайчик

Жил-был зайчик. На озерном берегу в осоке постоянно прыгал.

Однажды, поедая осоку, губу себе порезал. Пошел к огню пожаловаться:

-

Огонь, сожги осоку на озерном берегу!

-

Какое зло сделала тебе осока? - спросил огонь.

-

Губу мне обрезала, - ответил заяц.

-

Уж такое ненасытное брюхо у тебя, - сказал огонь.

Пошел заяц к воде и говорит:

-

Вода, прибудь, затуши огонь!

-

Какое зло тебе сделал огонь?

-

Огонь осоку на озерном берегу не зажигает!

-

Какое зло сделала тебе осока?

-

Губу мне разрезала.

-

Уж такое ненасытное брюхо у тебя!

Пошел зайчик к двум мальчикам со стрелами и луками, говорит им:

-

Дети, в воду стреляйте!

-

Какое зло тебе сделала?

-

Вода не прибывает, огонь не тушит!

-

Какое зло тебе сделал огонь?

-

Огонь осоку на озерном берегу не зажигает!

-

Какое тебе зло сделала осока?

-

Губу мне разрезала.

-

Уж такое ненасытное брюхо у тебя!

Пошел зайчик к мышке и говорит:

-

Мышка, мышка, тетиву на луках мальчиков перегрызи, чтобы стрелять не могли.

Пожалела мышка зайчика и пошла тетиву у луков перегрызать. Но не успела. Схватили мальчики луки, натянули тетиву и пустили стрелы в воду. Стреляют мальчики в воду - вода прибывает, идет огонь тушить. Испугался огонь, к осоке перебросился. Загорелась осока, а в осоке зайчик прыгает. Растерялся, из огня побежал, ноги и уши себе подпалил.

Справка для учителя

По данным переписи населения 2002 года численность манси в России - 8,3 тысяч человек, из них в Ханты-Мансийском автономном округе - свыше 6,5 тысяч человек.Язык - финно-угорская группа уральско-юкагирской семьи языков.Расселение - Тюменская область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.Манси - ближайшие родственники хантов и венгров - живут на реках Северная Сосьва, Ляпин, Конда (кроме низовий) с притоками, а также на Нижней Оби (Березовский, Кондинский, Октябрьский районы). В XVII-XIX вв. они расселялись западнее: на Урале, в Прикамье (рр.Вишера, Чусовая), а также южнее - на рр. Тавда, Тура. Их более ранняя топонимика отмечена на Печоре, Вычегде, в верховьях Вятки, Мезени.

Этноним манси (маньщи - у северных, меньдьши - у южных) - «человек». К этому самоназванию обычно прибавляют название местности, откуда происходит данная группа: алы тагт маньсит (верхнесосьвинские), сакв маньсит (сыгвинские, т.е. ляпинские), полум махум (пелымские).

Соотносясь с другими народами, манси называют себя манси махум - манси народ. С хантами их объединяет общее название - «обские угры» (в отличие от венгров - дунайских угров). Устаревшее название «вогулы» происходит, по одной версии, от названия одного из приуральских племен вокыл (от хант. выкли), по другой - от коми-зырянского вагон - «иноплеменник», «дикий», «невежественный».

Мансийский язык считают родным примерно 30 % всех манси. Письменность манси существует с 1931 года,. Литературный язык базируется на сосьвинском диалекте. Язык и традиционная культура в настоящее время сохраняются у северных (сосьвинско-ляпинских) и восточных (кондинских).

Антропологический тип манси - уральский, относящийся к особой уральской расе

Традиционная культура носит типично таежный облик, хозяйство комплексное. Основными занятиями были охота и рыболовство, частично оленеводство. На Оби и в низовьях Северной Сосьвы преобладающим занятием было рыболовство. Жители верховьев рек занимались преимущественно охотой, некоторые выезжали на Обь для сезонной рыбной ловли. Охота была пушная и мясная. Пушная охота (белка, соболь) носила товарный характер. На Конде добывали бобров, оленей, лосей, боровую и водоплавающую дичь.

Основной тип жилища - срубный дом с двускатной крышей, часто без фундамента. В постройках, находившихся возле воды, делали фундамент из 2-4 бревен. В низких местах срубы ставили на столбы-сваи. Крышу покрывали жердями, досками, бревнами или берестой,

иногда засыпали землей или покрывали дерном. Для хранения имущества и съестных припасов служили наземные и свайные амбары, а также навесы- помосты на столбах Традиционная женская одежда - платье на кокетке, халат хлопчатобумажный или суконный, зимой сахи - двойная меховая шуба. Одежда была богато орнаментирована бисером, аппликацией, цветным сукном и меховой мозаикой. Мужчины надевали рубахи, по покрою похожие на женские платья, штаны и пояса, к которым подвешивали мешочки и футляры с охотничьим снаряжением. Традиционной пищей служили рыба и мясо.

Устное народное творчество народов манси

Устное народное творчество манси чрезвычайно богато и разнообразно. Но вопрос о жанрах в литературе окончательно не разработан. Существуют собственные названия для отдельных групп текстов, исполняющихся в определенных ситуациях и определенными людьми. По форме исполнения тексты делятся на две большие группы - песня (эрыг) и повествование (мойт, потыр). Тексты старались воспроизвести точно, чему способствовали: во-первых, представления о том, что слова и мысли могут материализоваться, влиять на людей, поэтому они должны быть точными; во-вторых, наличие художественных приемов ( параллелизм, ритмика, аллитерация).

Мансийский фольклор богат эпитетами - «лодочная река», «обручем вертящаяся круглая земля», «дом величиной с кедровый орех в скорлупе».

В героических песнях и сказаниях, сочиненных как в стихах, так и в прозе, повествуется о том, что происходило в «богатырскую эпоху». Это сюжеты о подвигах богатырей, походах и военных действиях, в которых богатыри участвовали. Богатыри отождествлялись с родоначальниками обитателей конкретных реально существующих местностей или селений, каждый из них имел свою песню. ( Например - героическая песня Старика Верхней Сосьвы, героическая песня о князьях нижнего края Конды).

Событиям, которые происходили в действительности, нередко в недалеком прошлом, посвящены многочисленные былички и бывальщины. Наиболее распространенные сюжеты здесь - встречи с обитателями среднего мира, невидимыми человеку в обычной ситуации ( существами, населяющими лес, реки, озера). Их важным признаком является установка на достоверность.

Важное место в устном народном творчестве манси занимают сказки (мойтыт) мифологические и бытовые. Их сюжеты чрезвычайно разнообразны. Прежде всего это сказки о похождениях Эква-пыгрисья - комического двойника культурного героя (трикстер), а так же о лесной ведьме, менквах. ( Мифы, 1990; Лукина 1990б).По некоторым данным сказки можно рассказывать только зимой, в то время, на которое улетала ворона. Все, кто находились в селении, собирались для этого в определенных домах.Выделяются и собственно детские сказки - короткие и простые по языку. В них отражена окружающая природа, а главными действующими лицами являются животные и птицы - Лис, Заяц, Воробей, Мышонок. ( Мифы, 1990; Сказки оленевода 2001г).

Литература: В.А.Тишков, С.В.Чешко «Народы Западной Сибири» Москва. Наука