- Учителю

- Рабочая программа по информатике 7-9 класс к комплекту учебников Н.В.Макаровой

Рабочая программа по информатике 7-9 класс к комплекту учебников Н.В.Макаровой

Рабочая программа

на ___________-____________ учебный год.

Предмет: Информатика и ИКТ

7-9 классы. Базовый уровень основной школы.

Учитель:

Количество часов по учебному плану: 173 часа:

7 класс - 35 часов

8 класс - 70 часов

9 класс - 68 часов

Количество часов в неделю:

7 класс - 1 час

8 класс - 2 часа

9 класс - 2 часа

Санкт-Петербург

_____год

1. Пояснительная записка

Рабочая программа разработана для 7-9 класса средней общеобразовательной школы на основе авторской программы Н.В. Макаровой [7] к комплекту учебников по информатике и ИКТ для обучающихся 7-9 класса [1,2,3]

Согласно учебному плану школы на изучение предмета Информатики и ИКТ отводится:

в 7 классе: 35 часов из компонента образовательного учреждения

в 8 классе: 35 часов из федерального компонента и 35 часов из компонента образовательного учреждения

в 9 классе: 68 часов из федерального компонента

В авторской программе к комплекту учебников приведены несколько вариантов распределения объема учебных часов для основной школы:

Вариант 1 (непрерывная подготовка). Основной (базовый) курс (7-9 классы) + начальный (пропедевтический)

Общий объем часов - 272 час., из них 68 часов - начальный курс, 204 часа - основной курс.

На начальном (пропедевтическом) уровне (5-6-й классы) преподавание проводится по 1 часу в неделю, в основной школе (7-9-й классы) - по 2 часа в неделю.

Вариант 2 (трехлетнее обучение). Основной (базовый) курс (7-9 классы) (без начального уровня)

Общий объем часов - 204 час., по 68 час. в каждом классе (2 часа в неделю).

Вариант 3 (двухлетнее расширенное обучение). Основной (базовый) курс (8-9 классы) (без начального уровня)

Общий объем часов - 204 час., по 102 час., в каждом классе (3 часа в неделю).

Вариант 4 (двухлетнее сокращенное обучение). Основной (базовый) курс (8-9 классы) (без начального уровня)

Общий объем часов - 136 час., по 68 час. в каждом классе (2 часа в неделю).

Опираясь на распределение компонентов в данном образовательном учреждении, среди вариантов авторской программы наиболее подходит Вариант 1 (непрерывная подготовка). Основной (базовый) курс (7-9 классы) + начальный (пропедевтический). В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ №414 на 2013-2014 учебный год программа 7 и 8 класса сокращена до 35 часов в год.

Основой концепции данной программы являются системный подход и информационная деятельность человека. Программа обучения информатике и ИКТ, методически обеспеченна комплектом учебников (см. Перечень учебно-методического обеспечения), определяется потребностями информационного общества и требованиями Государственного образовательного стандарта на базовом уровне.

Основная цель обучения информатике и ИКТ по концепции преподавания направлена на обеспечение базового уровня информационной культуры учащегося. Эта цель может быть достигнута только при условии непрерывности образования на основе концентрического подхода, который способствует повышению устойчивости знаний и приобретению навыков работы на компьютере.

В 7-м классе учащиеся начинают осваивать базовый уровень информатики. Здесь закладываются основы системного мышления.

Знакомство с понятийным аппаратом предметной области и основами системного анализа начинается с рассмотрения понятий «информация» и «объект», которые затем закрепляются в темах, посвященных изучению компьютерных технологий.

Базовые технологии работы на компьютере изучаются в системной среде Windows, в графическом редакторе Paint, в текстовом процессоре Word. Освоение информационных технологий происходит в процессе создания информационных объектов для разных предметных областей.

Учащиеся знакомятся с основами алгоритмизации и программирования в среде ЛОГО, где учатся управлять Черепашкой с помощью команд и простейших программ. Методика разработки простейших программ также реализует объектный подход. Учащиеся знакомятся с аппаратной частью компьютера.

В 8-м классе на основе концентрического подхода введенные ранее понятия закрепляются при изучении технологии работы в системной среде и в табличном процессоре. Продолжается освоение объектно-ориентированного подхода к разработке программ в среде ЛОГО. Изучается технология работы в Интернете, с электронной почтой, основами языка HTML. Продолжается изучение аппаратной части компьютера и основ кодирования.

В 9-м классе учащиеся выходят на более высокий уровень познания, работая с моделями объектов и систем и исследуя их свойства и поведение. В процессе моделирования учащиеся имеют возможность закрепить полученные на предыдущих уровнях обучения умения по базовым технологиям и выработать устойчивые навыки. Изучается технология работы в системе управления базой данных Access.

Основным требованием к любой программе обучения является ее соответствие Государственному стандарту. Поэтому прежде чем переходить к изложению конкретных позиций концепции и соответствующей ей образовательной программы, следует обратиться к основным положениям Государственного стандарта образования.

1.1.Требования Государственного стандарта

общего образования по дисциплине «Информатика и ИКТ»

Государственный стандарт общего образования включает три компонента:федеральный компонент - устанавливается Российской Федерацией;

![]()

региональный (национально-региональный) компонент - устанавливается субъектом Российской Федерации;

![]()

компонент образовательного учреждения - самостоятельно устанавливается образовательным учреждением.

Федеральный компонент стандарта общего образования выстроен по концентрическому принципу: первый концентр - начальная и основная школа, второй - старшая школа. Федеральный компонент стандарта по учебному предмету, в том числе и по предмету «Информатика и ИКТ», включает:цели изучения учебного предмета;

![]()

обязательный минимум содержания основных образовательных программ по данному учебному предмету;

![]()

требования к уровню подготовки выпускников по данному учебному предмету.

Из табл. 1, где отображены поставленные в Государственном стандарте цели обучения информатике и ИКТ, видно, что цели основной и старшей школы во многом совпадают, кроме того, четко прослеживается принцип концентричности обучения. То же самое можно сказать и о требованиях к уровню подготовки школьников.

Таблица 1.

Цели, обозначенные в федеральном компоненте Государственного

стандарта по учебному предмету «Информатика и ИКТ»

Старшая школа, базовый уровень

Освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, информационных процессах, системах, технологиях и моделях

Освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, в биологических и технических системах

Овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и других средств ИКТ, организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты

Овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других школьных дисциплин

Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами ИКТ

Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов

Воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения, способности избирательного отношения к полученной информации

Воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм информационной деятельности

Выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда

Приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности

Критерием оценки соответствия программы по информатике и ИКТ Государственному образовательному стандарту по учебному предмету «Информатика и ИКТ» может служить анализ предлагаемого содержания обучения с точки зрения выполнения требований к уровню подготовки выпускника школы, которые представлены в нем в следующем виде: «…В результате изучения информатики и информационных технологий на базовом уровне ученик должен:знать/понимать:

-

основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств информационных и коммуникационных технологий;

-

назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и процессы;

-

назначение и функции операционных систем;

![]()

уметь:

-

оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами;

-

распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и технических системах;

-

использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту и целям моделирования;

-

оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;

-

иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий;

-

создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые документы;

-

просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать необходимую информацию по запросу пользователя;

-

наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью программ деловой графики;

-

соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании средств ИКТ;

![]()

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

-

эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной деятельности, в том числе самообразовании;

-

ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными автоматизированными информационными системами;

-

автоматизации коммуникационной деятельности;

-

соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;

-

эффективной организации индивидуального информационного пространства…»

2. Основные положения системно-информационной концепции

преподавания

информатики и ИКТ

2.1. Цели обучения в дисциплине «Информатика и ИКТ»

Нечеткость границ научной области «информатика» и невозможность в рамках школьного образования осветить весь спектр ее направлений определяют в качестве первоочередной задачи разработку концепции преподавания. Наиболее перспективной нам представляется такая концепция, где ярче всего выделены те направления, которые будут способствовать развитию учащихся, формированию их системного мировоззрения, овладению ими современными информационно-коммуникационными технологиями, что в итоге обеспечит необходимый фундамент информационной культуры выпускника. Предлагаемая концепция школьного курса информатики, названная системно-информационной, базируется на идеях системного и объектно-ориентированного анализа, для реализации которых используются компьютерные технологии, при этом учитывается развиваемый в научном сообществе информационный подход.

Обратимся к философскому словарю, где дается такое определение: «…Мышление - высшая форма активного отражения объективной реальности, состоящая в целенаправленном, опосредствованном и обобщенном познании субъектом существенных связей и отношений предметов и явлений, в творческом созидании новых идей, в прогнозировании событий и действий…» Исходя из этого определения, можно утверждать, что при обучении следует делать акцент на понимании того, что есть «предмет и явление», какова их структура, как организованы связи между элементами этой структуры, каков механизм проведения исследования, почему важны цели и идеи исследования, какие инструменты и методы при этом надо применять.

Наиболее близок к поставленным задачам развития мышления системный подход. Системный подход - это группа методов, с помощью которых на этапе анализа определяются состав и структура системы, ее функции и свойства, взаимодействие со средой, а также разрабатывается модель системы. Моделирование является основным средством исследования.

Если встать на позиции широко развиваемого в информатике объектно-ориентированного проектирования и программирования, то вполне очевидно, что, исходя из поставленной цели, при рассмотрении структуры любой системы («предмета или явления») прежде всего надо научиться выделять его основные элементы, то есть, используя тезаурус данного направления, - объекты. Поэтому первоочередной задачей, способствующей развитию мышления учащегося, следует считать задачу усвоения того, что есть объект, каковы его свойства, как этот объект может взаимодействовать с окружающей средой или другими объектами. Это и есть анализ, который открывает путь к зарождению новых идей по совершенствованию или созданию объекта с новыми свойствами, а значит, способствует развитию мышления учащегося.

Исследование объектов и систем непосредственно связано со сбором и переработкой информации, что тоже определяется своими законами, методами, подходами, средствами. В научном обществе сейчас развивается информационный подход, целью которого является изучение законов функционирования информации в природе и в обществе, выявление общих закономерностей информационных процессов в системах различной природы.

Преломляя и объединяя основные идеи этих подходов к образовательным целям информатики в школе в виде системно-информационной концепции, мы приходим к выводу о том, что дисциплине «Информатика и ИКТ» определена интегрирующая роль среди всех школьных дисциплин. Благодаря наличию огромного спектра компьютерных технологий для реализации разноплановых задач образовательная область «Информатика» позволяет аккумулировать знания из разных предметных областей. Это именно то направление обучения, где реально можно воплотить идею развития системного мышления каждого учащегося, научить его системному анализу, сформировать навыки исследовательской и познавательной деятельности.

В этой образовательной области за счет организации межпредметных связей, реализуемых в процессе решения на уроках информатики разноплановых задач, появляется возможность закреплять и углублять знания, полученные при изучении других предметов. При этом акцент следует делать на развитии мышления, которое определяет способность человека оперативно обрабатывать информацию и принимать обоснованные решения. Следует заметить, что развитием мышления занимаются практически во всех школьных предметах, но на базе системного и объектно-ориентированного подходов - нигде.

Известно, что системный анализ - это целенаправленная творческая деятельность человека, на основе которой обеспечивается представление о системе, объектах, связях. Изучение и использование свойств системы становятся определяющими и решающими для успешной практической деятельности. Одним из современных инструментов системного анализа и синтеза является информационное (абстрактное) моделирование, выполняемое на компьютерах. Информационные модели могут имитировать существенные черты объектов-оригиналов и воспроизводить их поведение в соответствии с поставленной целью.

Таким образом, выделив ключевые слова, лежащие в основе системного подхода, а именно: объект, система, информация, цель, модель, моделирование, - мы приходим к необходимости раскрытия и изучения этих понятий с использованием современных компьютерных технологий. Следствием этого является расширение этих понятий на основе тезауруса компьютерной области. К таким понятиям относятся следующие: информационные технологии и системы, компьютер, аппаратное обеспечение, алгоритм, программа, программное обеспечение (системное, прикладное, инструментарий программирования), файл и др.

Уровень развития школьника прямо пропорционально зависит от поставленной преподавателями при передаче знаний и умений цели: научили ли мы его системно и логически мыслить при постановке любой проблемы, может ли он самостоятельно принимать решение, имеет ли он необходимый кругозор в данной предметной области, владеет ли он необходимым инструментарием и понимает ли, как и когда его применять. Можно перечислять еще множество различных аспектов цели, но важно одно - требуется сформировать определенный уровень профессиональной культуры в данной области знаний, названной информационной, а не идти по схеме «делай, как мы», очень распространенной при передаче знаний из областей точных наук.

Учитывая все сказанное, в качестве основных целей обучения в соответствии с системно-информационной концепцией выделяются следующие:формирование информационной культуры школьника, уровень которой определяют:

-

система базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологических и технических системах;

-

знания и умения целенаправленной работы с информацией на основе системного подхода к анализу структуры объектов, создания и исследования информационных моделей;

-

умения применять, анализировать, преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов на базе современных информационно-коммуникационных технологий;

![]()

развитие логического мышления, творческого и познавательного потенциала школьника, его коммуникативных способностей на базе современного компьютерного инструментария;

![]()

приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и коллективной, в том числе проектной деятельности;

![]()

воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм информационной деятельности.

Таким образом, одной из сильнейших сторон дисциплины «Информатика и ИКТ» является ее интегративный характер. Используя идеологию системного подхода, можно изучать объекты и процессы из разных предметных областей, применяя для этого современные компьютерные средства и методы. Следует отметить продуктивный характер подобной деятельности, в основе которой лежит ориентация на исследование и творчество. При этом помимо развития системного мышления может быть достигнута не менее важная цель - закрепление знаний и умений, полученных учеником при изучении других школьных предметов.

2.2. Соответствие учебно-методического комплекта требованиям Государственного образовательного стандарта

При отборе содержания учебного материала авторы ориентировались на Государственный стандарт Министерства образования и науки РФ основного общего и среднего (полного) образования по дисциплине «Информатика и ИКТ» для базового уровня. Поставленные цели в авторской концепции обучения полностью соответствуют целям Государственного стандарта по информатике и ИКТ, а по некоторым позициям являются более широкой их интерпретацией.

Следует обратить внимание на то, что подготовка учащегося на базовом уровне, даже если она реализуется по некоторым темам в расширенном и углубленном варианте, не может полностью соответствовать требованиям ЕГЭ. Надо понимать, что требования ЕГЭ - это ориентация на профильное, а не на базовое обучение данному предмету, которое определяет рассматриваемая системно-информационная концепция. На сдачу ЕГЭ должны быть ориентированы те учащиеся, которые предполагают в дальнейшем профессионально реализоваться в компьютерной индустрии. Подготовку к этому экзамену можно организовать в рамках дополнительных занятий.

Учебный материал в учебниках и учебных пособиях обеспечивает оптимальное сочетание принципов научности и доступности. Научные понятия рассматриваются в доступной форме и сопровождаются большим количеством заданий. Предлагается комплекс заданий как для работы в классе, так и для самостоятельной работы. Изложение материала отвечает критериям систематичности и последовательности изложения. Учебный материал направлен как на усвоение новых учебных единиц, так и на повторение. Таким образом осуществляется генерализация материала и реализуются внутрипредметные связи.

В целях формирования у учащихся интегральных представлений об окружающем мире и его закономерностях текст учебника и задания опираются на знания, полученные при изучении других предметов, и личный опыт. Это, в свою очередь, обеспечивает межпредметные связи.

Содержание разработанного и изданного учебно-методического комплекта «Информатика и ИКТ» под редакцией проф. Н. В. Макаровой на основе системно-информационной концепции определяет расширенный и углубленный базовый уровень по сравнению с необходимым минимумом содержания, отраженного в стандарте. Удалось выделить инвариантную и вариативную составляющие обучения. Инвариантное ядро содержания обучения не зависит от конкретного программного инструментария компьютерной технологии. Вариативная составляющая содержания обучения определяется современным уровнем развития компьютерной области и, соответственно, программного обеспечения.

2.2.1. Инвариантное ядро содержания обучения

Инвариантное ядро содержания обучения информатике и ИКТ определяется системно-информационным подходом к познанию окружающего мира. Такой подход базируется на системном анализе явлений, процессов и объектов окружающего мира, разработке их информационных моделей, технологии проведения компьютерного моделирования.

Методы системного анализа позволяют выявить характерные свойства изучаемых объектов, провести необходимую формализацию при постановке проблемы и разработать информационную модель. При этом объект в зависимости от цели исследования может рассматриваться с двух позиций: и как автономный объект, и как система более простых взаимосвязанных объектов. Используя возможности компьютера, учащийся учится моделировать и проводить исследование в соответствии с поставленной целью. Технология моделирования осваивается на задачах из разных предметных областей, что позволяет более основательно понять учебный материал другой дисциплины. Поэтому дополнительно к рекомендуемому в Государственном стандарте содержанию образования вводится раздел «Информационная картина мира», где излагаются основные теоретические аспекты раскрытия понятий объект, система, модель, информационная модель, моделирование, классификация и др.

В состав инвариантного ядра входят также традиционные темы компьютерной области, содержание которых не зависит от конкретной модели компьютера или конкретного вида программного продукта. Такими темами являются техническая часть компьютера, информационно-коммуникационные технологии, классификация программного обеспечения, основы алгоритмизации и программирования, основы кодирования и др.

2.2.2. Вариативная составляющая содержания обучения

Вариативная составляющая содержания обучения школьного курса информатики определяется современным уровнем развития компьютерной технологии, обеспеченной соответствующими программными продуктами. Конкретная программная среда рассматривается с позиций приобретения учащимися технологических навыков работы с программным инструментарием и использования его как при моделировании, так и при создании информационных объектов. Изучению различных программных сред должно уделяться много внимания, но это не должно быть основным направлением и целью обучения. Недопустимо в школьном курсе информатики изучать только технологию работы в различных программных средах. Следует познакомить учащихся с широким спектром разноплановых задач, где эффективно может применяться компьютерная технология.

Кроме того, учитывая требования Государственного стандарта по информатике и ИКТ, в состав вариативной составляющей вводится раздел, посвященный изучению основ технологии программирования. Следует заметить, что данный раздел призван обеспечить только ориентировочную деятельность учащегося. Ни в коем случае нельзя требовать от школьника, у которого степень освоения данного учебного предмета определяется базовым уровнем, тех знаний и умений, которые проверяются в ЕГЭ.

Системно-информационная концепция отражает двоякую точку зрения на информатику и ИКТ как на учебный предмет. С одной стороны, содержание учебного материала должно способствовать развитию интеллектуальных и творческих способностей ребенка, умению анализировать сущность объектов, явлений и процессов, целенаправленно их исследовать и делать на этой основе выводы. С другой стороны, оно призвано обеспечить школьника необходимыми знаниями и умениями использования современного компьютерного инструментария обработки информации, что и составляет суть вариативной составляющей.

С внедрением данной программы появляется возможность на уроках информатики и ИКТ закреплять и углублять знания, полученные по другим предметам. На практических занятиях реально может быть реализован принцип межпредметных связей. Это достигается в процессе решения многочисленных задач из разных предметных областей, для чего используются два методических подхода.

Первый подход состоит в том, что любая программная среда осваивается в процессе реализации (решения) конкретной задачи. Целью является получение результата, а для этого учащемуся предлагаются необходимый компьютерный инструментарий и тщательно разработанная методика его освоения. Второй подход определяется тем, что после освоения технологии работы в офисных программных средах большое внимание уделяется исследованию. С этой целью учащиеся занимаются компьютерным моделированием объектов, процессов, явлений из любых предметных областей в ранее освоенной программной среде.

2.3. Основные содержательные направления обучения на базовом уровне

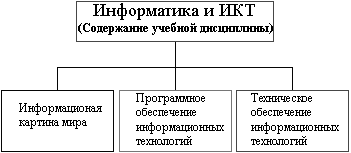

В дисциплине «Информатика и ИКТ» для базового уровня предлагается выделить три фундаментальных направления обучения (рис. 1): информационная картина мира, программное обеспечение информационной технологии, техническое обеспечение информационной технологии. Это системообразующие направления всего периода обучения, и развиваются они на основе концентрического подхода.

Рис. 1. Основные содержательные направления обучения на базовом уровне дисциплины «Информатика и ИКТ»

Система понятий, вводимая на нижнем уровне обучения, получает развитие на последующих ступенях при изучении других объектов и моделей. Подходы к изучению любой темы с позиций изучения свойств и поведения системы и объекта реализуются на всех уровнях обучения. Следует обратить внимание на то, что при этом акценты смещаются в сторону то одного, то другого направления в зависимости от поставленных на каждом уровне обучения целей как по вертикали (7-11-е классы), так и по горизонтали (по темам).

Содержание обучения по дисциплине «Информатика и ИКТ» на основе системно-информационной концепции соответствует углубленному базовому уровню. Успешное освоение предлагаемого содержания дисциплины позволит выпускнику стать пользователем компьютера довольно высокого профессионального уровня, способным эффективно использовать приобретенные знания на работе и в учебе.

Базовый курс «Информатика и ИКТ» на основе системно-информационной концепции рассчитан на непрерывность обучения, начиная с 5-го класса.

Знакомство с понятийным аппаратом предметной области и основами системного анализа начинается с рассмотрения понятий «информация» и «объект», которые затем закрепляются в темах, посвященных изучению компьютерных технологий.

Базовые технологии работы на компьютере изучаются в системной среде Windows, в графическом редакторе Paint, в текстовом процессоре Word. Освоение информационных технологий происходит в процессе создания информационных объектов для разных предметных областей.

Учащиеся знакомятся с основами алгоритмизации и программирования в среде ЛОГО, где учатся управлять Черепашкой с помощью команд и простейших программ. Методика разработки простейших программ также реализует объектный подход. Учащиеся знакомятся с аппаратной частью компьютера.

2.4. Образовательные уровни освоения учебного предмета

Системно-информационная концепция изучения в школе образовательной области «Информатика» в учебном предмете «Информатика и ИКТ» определяет три образовательных уровня: начальный (пропедевтический) уровень, базовый уровень в основной школе и базовый уровень в старшей школе.

2.4.1. Базовый уровень в основной школе

Подходы к преподаванию дисциплины «Информатика и ИКТ» в основной школе

Цели обучения в основной школе:

|

|

|

освоение базовой информационной технологии работы в системной среде Windows, в графическом редакторе, в текстовом процессоре, в табличном процессоре, в системе управления базой данных; |

|

|

|

освоение коммуникационной технологии в глобальной сети Интернет; |

|

|

|

формирование знаний по техническому обеспечению информационной технологии; |

|

|

|

приобретение знаний и умений целенаправленной работы с информацией на основе системного подхода к анализу структуры объектов, создания и исследования информационных моделей; |

|

|

|

освоение информационной технологии моделирования в среде графического редактора, в текстовом процессоре; |

|

|

|

ознакомление с основами алгоритмизации и программирования; |

|

|

|

ознакомление с основами алгебры логики и логическими основами построения компьютера; |

|

|

|

понимание необходимости соблюдения этических и правовых норм информационной деятельности. |

2.4.2.Рекомендации при обучении в 7-9 классах

Основные понятия образовательной области информатики на основе системно-информационной концепции учащиеся осваивают на теоретических занятиях и закрепляют полученные знания при изучении последующих тем как в компьютерном классе, так и в обычной аудитории.

Цели обучения в 7-м классе:

|

|

|

освоение информационной технологии работы в системной среде Windows, в среде графического редактора Paint, в текстовом процессоре Word; |

|

|

|

развитие алгоритмического мышления учащегося посредством изучения основ алгоритмизации и программирования на базе среды ЛОГО; |

|

|

|

формирование представления об аппаратной части компьютера. |

Владение технологией работы в системной среде Windows является необходимым условием и базовой составляющей для последующего освоения технологии работы в прикладных программных средах общего назначения в 8-9-м классах, а также в 7-м классе при изучении среды графического редактора Paint и текстового процессора Word.

Основные понятия содержательной линии «Информационная картина мира» (объект, свойства объекта, параметры и действия объекта) проецируются на виртуальный мир прикладных сред и рассматриваются применительно к ним и созданным с их помощью компьютерным документам. Это составляет теоретическую основу изучения прикладных сред. Темы этого направления формируют представление учащихся о модели каждой среды как некоего отражения реального мира. Так, например, с помощью инструментария текстового процессора всегда можно создать электронную версию реально существующего документа, которая будет его моделью. В свою очередь, и в самой среде текстового процессора реализованы модели реальных методов, процессов и инструментов, которые используются при создании материальных объектов, в данном случае - документа на бумажном носителе.

Практические занятия полностью посвящаются освоению технологии работы в перечисленных средах в процессе решения конкретных задач. Темы этого направления формируют представление учащихся о модели каждой среды как некоего отражения реального мира.

Темы, связанные с изучением основ алгоритмизации и программирования, рекомендуется проводить в единой логической последовательности, сочетая теоретические и практические занятия на компьютере. Выбор языка программирования определяется учителем. В данном методическом комплекте предлагается освоить язык программирования среды ЛОГО [10].

Цели обучения в 8-м классе:

|

|

|

закрепление и расширение знаний и умений по технологии работы в системной среде Windows; |

|

|

|

освоение технологии работы в табличном процессоре Excel; |

|

|

|

освоение технологии работы в глобальной сети Интернет; |

|

|

|

ознакомление с классификацией моделей и программ; |

|

|

|

дальнейшее развитие алгоритмического мышления учащегося посредством изучения основ алгоритмизации и программирования на базе среды ЛОГО; |

|

|

|

закрепление и расширение знаний по техническому обеспечению информационных технологий. |

В 8-м классе направление «Информационная картина мира» получает дальнейшее развитие за счет введения нового понятия - информационная модель объекта. В этом же разделе изучаются основы классификации и приводится классификация моделей. Формируется представление о схемах процесса управления.

На второй концентр выходит тема по основам алгоритмизации и программирования, что позволяет закрепить знания, полученные в 7-м классе.

При изложении учебного материала по технологии работы в системной среде Windows и в табличном процессоре Excel учитель проводит не только практические занятия в компьютерном классе, но и теоретические уроки. На теоретических уроках учащиеся знакомятся с назначением и функциональными возможностями среды, а также с информационной моделью среды и ее объектами. Практические занятия полностью посвящаются освоению технологии работы на примере реализации заданий от простых к сложным.

С аппаратной частью компьютера учащиеся знакомятся на теоретических занятиях. Для лучшего усвоения материала желательно, чтобы учащиеся подготовили по истории развития и классификации компьютеров самостоятельные работы, используя для этого разные формы: рисунки, презентации, доклады и пр. Как итоговый результат - обсуждение в классе.

Учащиеся осваивают технологию работы в Интернете на практических занятиях.

Цели обучения в 9-м классе:

|

|

|

обучение технологии моделирования в графическом редакторе и текстовом процессоре на основе решения задач из разных предметных областей; |

|

|

|

развитие у учащихся исследовательских умений в процессе моделирования; |

|

|

|

освоение основ алгебры логики, работа с таблицами истинности и логическими выражениями; |

|

|

|

освоение технологии работы в системе управления базой данных Access. |

Основной акцент на этом уровне обучения делается на изучении теоретических и практических основ моделирования. Моделирование в данном учебно-методическом комплекте рассматривается и как метод научного познания, и как сфера человеческой деятельности, и как исследовательский процесс, и как творческий процесс.

Формализация задач производится на основе понятийного аппарата и методов системно-информационной концепции преподавания информатики. В результате отождествления моделирования с исследованием объектов путем построения и изучения их моделей предлагается некий шаблон правил и методов выполнения исследовательской деятельности. Соблюдение рекомендаций, изложенных в методическом пособии для учителей, обеспечит ориентировочную основу этой деятельности.

При изложении учебного материала по моделированию учитель проводит не только практические занятия в компьютерном классе, но и теоретические уроки. На теоретических уроках учащиеся знакомятся с формализованным подходом к процессу моделирования в виде обобщенной поэтапной схемы и учатся от описания задачи в словесной форме переходить к формализованной форме в виде информационной, а затем и компьютерной модели.

Практические занятия полностью посвящаются решению задач и проведению исследования на компьютерной модели. Темы этого направления формируют представление учащихся о том, как разрабатывать модель объекта или системы и как проводить исследование на этой модели, используя возможности компьютера.

Часть учебного материала посвящена изучению аппаратной части компьютерной сети.

На третий концентр выходит тема по основам алгоритмизации, что позволяет закрепить знания, полученные в 7-8-м классах.

Большое внимание следует уделить теме «Логические основы построения компьютера», которая посвящена алгебре логики, освоению правил формирования логических выражений и таблиц истинности. Конечной целью этого процесса должна стать демонстрация на примерах проектирования простейших схем компьютера. Кроме того, эта тема получает развитие при разработке логических формул в среде табличного процессора Excel.

Освоение информационной технологии работы в системе управления базой данных Access происходит в процессе разработки конкретной базы данных.

3. Учебно-тематический план для основной школы

(7-9-е классы)

Название темы

Количество часов

Занятия в классе

Само-

стоя-

тельная работа

Всего

Некомпью-

терном (теория + практика)

Компью-

терном (практи-

ка)

Учеб-

ник

Прак-

тикум

Задач-

ник

7-й КЛАСС

Часть 1. Информационная картина мира

1, 2

Понятие об информации. Представление информации

1

1

-

1

3

Информационная деятельность человека

1

1

-

1

4

Информационные процессы

1

1

-

1

6

Представление об объектах окружающего мира

4

4

-

3

7.1

Понятие модели

1

1

-

---

Итого по части 1:

8

8

-

6

Часть 2. Программное обеспечение информационных технологий

14

1.1-1.7

Системная среда Windows

5

1

4

2

2

Прикладная среда графического редактора Paint

4

1

3

3

3

Прикладная среда текстового процессора Word

5

1

4

3

12

8.1-8.2

Основы алгоритмизации

2

2

-

1

13.1-13.3

Представление о программе

1

1

-

1

13

7

Среда программирования

5

1

4

2

Итого по части 2:

22

7

15

12

Часть 3. Техническое обеспечение информационных технологий

16

Компьютер как средство обработки информации

1

1

-

-

18

Устройства памяти

1

1

-

---

19

Устройства ввода информации

1

1

-

---

20

Устройства вывода информации

1

1

-

---

Итого по части 3:

4

4

-

---

Зачетные занятия

1

1

---

---

Итого за учебный год:

35

20

15

18

8-й КЛАСС

Часть 1. Информационная картина мира

6

Представление об объектах окружающего мира (повторение)

2

2

-

2

7.2-7.3

Информационная модель объекта

4

4

-

3

5

Информационные основы процессов управления

1

1

-

2

9

Основы классификации (объектов)

1

1

-

2

10

Классификация моделей

2

2

-

1

Итоговое занятие по теме

1

1

---

---

Итого по части 1:

11

11

-

10

Часть 2. Программное обеспечение информационных технологий

12

8.1-8.3

Основы алгоритмизации

6

6

-

6

13

7

Среда программирования

4

-

4

5

14

1.8-1.10

Системная среда Windows

7

-

7

6

4.1-4.3, 4.5

Прикладная среда табличного процессора Excel

15

4

11

12

15

2.4

Общая характеристика прикладной среды

1

1

-

1

13.4

Классификация программ

2

2

-

1

6

Коммуникации в глобальной сети Интернет

13

1

12

11

Итоговое занятие по теме

1

1

---

---

Итого по части 2:

49

15

34

42

Часть 3. Техническое обеспечение информационных технологий

17

Представление о микропроцессоре

2

2

-

1

21

Взаимодействие устройств компьютера

1

1

-

1

24, 28

История развития компьютерной техники

1

1

-

1

25- 27

Классификация компьютеров по функциональным возможностям

2

2

-

3

Итого по части 3:

6

6

6

Зачетные занятия

4

2

2

4

Итого за учебный год:

70

34

36

62

9-й КЛАСС

Часть 1. Информационная картина мира

7.2- 7.3

Информационная модель объекта (повторение)

2

2

-

1

8

Представление о системе объектов

4

4

-

4

11

Основные этапы моделирования

2

2

-

1

11

1

Моделирование в среде графического редактора

11

4

7

8

11

2

Моделирование в среде текстового процессора

5

2

3

4

Итого по части 1:

24

14

10

18

Часть 2. Программное обеспечение информационных технологий

12

8.3-8.5

Основы алгоритмизации

7

7

-

10

4.4

Прикладная среда табличного процессора Excel (логические формулы)

6

1

5

4

5

Система управления базой данных Access

15

3

12

10

Итого по части 2:

28

11

17

24

Часть 3. Техническое обеспечение информационных технологий

22

Аппаратное обеспечение работы компьютерных сетей

2

2

-

2

23

Логические основы построения компьютера

8

8

-

5

Итого по части 3:

10

10

-

7

Зачетные занятия

6

2

4

4

Итого за учебный год:

68

37

31

53

Общее количество часов за три года обучения:

100

104

162

4. Содержание обучения в основной школе

Раздел 1. Информационная картина мира

Тема 1.1. Понятие об информации

Понятие информации. Восприятие информации человеком. Виды органолептической информации. Основные свойства информации. Разъяснение на примерах основных свойств информации: полезности, понятности, актуальности, полноты, достоверности.

Учащиеся должны знать:

|

|

|

виды органолептической информации; |

Учащиеся должны уметь:

|

|

|

приводить характеристику свойств информации на примерах. |

Тема 1.2. Представление информации

Форма и язык представления информации. Назначение кода и кодирования информации. Понятие бита. Основные единицы измерения объема информации. Основные идеи кодирования информации в компьютере: числовой, текстовой, графической, звуковой. Понятие растрового и векторного изображения в компьютере.

Учащиеся должны знать:

|

|

|

назначение языка, кода и кодирования информации; |

|

|

|

основные единицы измерения объема информации; |

|

|

|

способы кодирования в компьютере разного вида информации; |

|

|

|

отличия растрового и векторного изображения в компьютере. |

Учащиеся должны уметь:

|

|

|

определять объем информации в любом тексте при кодировании в кодах ASCII или Unicode. |

Тема 1.3. Информационная деятельность человека

Понятие об информационной деятельности человека и роли в ней различных устройств формируется при рассмотрении всевозможных примеров. Основные виды работ с информацией: сбор информации; обработка информации; передача информации; хранение информации; поиск информации; защита информации. Понятие о датчике. Входная и выходная информация. Представление об источнике, получателе, кодирующем и декодирующем устройстве, схеме передачи информации. Носители информации. Способы защиты информации.

Учащиеся должны знать:

|

|

|

роль технических устройств на всех этапах работы человека с информацией; |

|

|

|

основные составляющие схемы передачи информации; |

|

|

|

назначение носителей информации; |

|

|

|

основные средства защиты информации. |

Учащиеся должны уметь:

|

|

|

приводить примеры использования технических устройств при работе с информацией; |

|

|

|

приводить примеры носителей информации; |

|

|

|

приводить примеры способов защиты информации; |

|

|

|

шифровать фразы с помощью своего ключа. |

Тема 1.4. Информационные процессы

Понятие о процессе. Информационные процессы в обществе. Информационные процессы в живой природе. Информационные процессы в технике. Информационные технологии. Персональный компьютер как основное техническое средство информационной технологии.

Учащиеся должны знать:

|

|

|

понятие информационной технологии и основные этапы ее развития; |

|

|

|

роль технических средств в информационных процессах. |

Учащиеся должны уметь:

|

|

|

приводить примеры технических устройств, используемых в информационной технологии. |

Тема 1.5. Информационные основы процессов управления

Понятие объекта управления. Управляющее воздействие и обратная связь. Замкнутая схема управления. Разомкнутая схема управления. Примеры систем автоматического управления, неавтоматического управления, автоматизированных систем управления.

Учащиеся должны знать:

|

|

|

структуру замкнутой и разомкнутой систем управления. |

Учащиеся должны уметь:

|

|

|

указывать наличие или отсутствие обратной связи; |

|

|

|

приводить примеры систем управления разных типов. |

Тема 1.6. Представление об объектах окружающего мира

Понятие объекта. Свойства и параметры объекта. Действие как характеристика объекта. Среда существования объекта. Все перечисленные понятия формируются в процессе рассмотрения предметов окружающего мира. Представление сведений об объектах в виде таблицы.

Учащиеся должны знать:

|

|

|

понятие параметра и его значений; |

|

|

|

понятие действия объекта; |

|

|

|

иметь представление о среде существования объекта. |

Учащиеся должны уметь:

|

|

|

называть параметры, характеризующие объект, и указывать их возможные значения; |

|

|

|

перечислять действия, характеризующие объект; |

|

|

|

определять среду обитания объекта; |

|

|

|

представлять сведения об объекте в виде таблицы. |

Тема 1.7. Информационная модель объекта

Понятие модели. Примеры материальных и нематериальных моделей. Понятие информационной модели объекта. Выделение цели при создании информационной модели. Представление информационной модели объекта в виде таблицы, названиями граф которой являются имя объекта, имена параметров, значения параметров, действия, среда. Примеры информационных моделей объектов.

Учащиеся должны знать:

|

|

|

понятие информационной модели; |

|

|

|

почему при создании модели важно вначале определить цель; |

|

|

|

одной из форм представления информационной модели служит таблица. |

Учащиеся должны уметь:

|

|

|

приводить примеры нематериальных моделей; |

|

|

|

формулировать цель, прежде чем создавать информационную модель; |

|

|

|

выделять соответствующие цели характеристики объекта; |

|

|

|

представлять информационную модель объекта в виде таблицы. |

Тема 1.8. Представление о системе объектов

Понятие отношений между объектами. Пространственные отношения. Временные отношения. Отношения части и целого. Отношения формы и содержания. Математические отношения. Общественные отношения. Понятие связи между объектами. Примеры различных видов связей.

Понятие системы. Элемент системы. Роль цели при определении системы. Связи и отношения между элементами системы. Среда существования системы. Понятие целостности системы.

Описание системы как единого объекта. Информационная модель элементов системы. Описание связей и отношений между элементами системы. Описание взаимодействия элементов системы. Примеры информационных моделей систем.

Учащиеся должны знать:

|

|

|

значимость и роль цели при изучении системы; |

|

|

|

виды отношений между объектами; |

|

|

|

виды связей между объектами; |

|

|

|

понятие целостности системы; |

|

|

|

типовую структуру информационной модели системы. |

Учащиеся должны уметь:

|

|

|

приводить примеры систем; |

|

|

|

приводить примеры отношений и связей между объектами; |

|

|

|

определять вид отношений и связей между объектами в конкретной системе; |

|

|

|

разрабатывать информационную модель системы в соответствии с заданной целью. |

Тема 1.9. Основы классификации (объектов)

Понятие класса объектов. Назначение классификации. Понятие и роль основания классификации. Свойство наследования. Примеры классификации различных объектов. Классификация компьютерных документов.

Учащиеся должны знать:

|

|

|

назначение классификации объектов; |

|

|

|

понятие свойства наследования; |

|

|

|

основные классы документов, создаваемых на компьютере. |

Учащиеся должны уметь:

|

|

|

отображать классификацию в виде иерархической схемы; |

|

|

|

определять, в чем проявляется свойство наследования. |

Тема 1.10. Классификация моделей

Виды классификации моделей. Классификация моделей по способу представления - материальные и абстрактные. Классификация абстрактных моделей по возможности их реализации в компьютере: мысленные, вербальные, информационные. Классификация информационных моделей по степени формализации и по форме представления. Инструменты моделирования как основание классификации информационных моделей.

Учащиеся должны знать:

|

|

|

основные признаки (основания) классификации моделей; |

|

|

|

характеристику каждого класса моделей. |

Учащиеся должны уметь:

|

|

|

приводить примеры моделей из школьной жизни. |

Тема 1.11. Основные этапы моделирования

Место моделирования в деятельности человека. Прототип - моделирование - принятие решения. Этапы постановки задачи: описание задачи, цель моделирования, формализация задачи. Основные типы задач для моделирования. Рекомендации по формализации задачи. Этапы разработки модели: информационная модель, компьютерная модель. Этап компьютерного эксперимента: план, тестирование, проведение исследования. Анализ результатов моделирования. Схема этапов моделирования.

Учащиеся должны знать:

|

|

|

основные типы задач моделирования; |

|

|

|

основные этапы моделирования и последовательность их выполнения; |

Учащиеся должны уметь:

|

|

|

задавать цель моделирования и формализовать задачу на этапе ее постановки; |

|

|

|

создавать информационную модель и преобразовывать ее в компьютерную на этапе разработки модели. |

Тема 1.12. Моделирование в среде графического редактора

Представление о моделировании в среде графического редактора.

Моделирование геометрических операций и фигур. Моделирование геометрических операций. Моделирование объектов с заданными свойствами.

Конструирование - разновидность моделирования. Моделирование паркета. Компьютерное конструирование из мозаики. Создание меню мозаичных форм. Создание геометрических композиций из готовых мозаичных форм. Создание набора кирпичиков для конструирования. Конструирование из кирпичиков по общему виду. Моделирование расстановки мебели. Моделирование объемных конструкций из кирпичиков по трем проекциям.

Разнообразие геометрических моделей. Моделирование резьбы по дереву. Моделирование оконных наличников. Моделирование топографической карты или плана местности. Графический алгоритм процесса.

Учащиеся должны знать:

|

|

|

понятие геометрической модели; |

|

|

|

представление о компьютерном конструировании; |

|

|

|

технологию работы в среде графического редактора. |

Учащиеся должны уметь:

|

|

|

создавать меню типовых мозаичных форм; |

|

|

|

создавать геометрические композиции с помощью меню типовых мозаичных форм; |

|

|

|

моделировать конструкции по общему виду, по трем проекциям; |

|

|

|

моделировать геометрические операции. |

Тема 1.13. Моделирование в среде текстового процессора

Словесная модель. Моделирование составных документов. Структурные модели: таблица, схема, блок-схема, структура деловых документов. Алгоритмические модели.

Учащиеся должны знать:

|

|

|

технологию работы в среде текстового процессора. |

Учащиеся должны уметь:

|

|

|

составлять различные виды знаковых моделей средствами текстового процессора; |

|

|

|

выполнять моделирование в среде текстового процессора. |

Раздел 2. Программное обеспечение

информационных технологий

Тема 2.1. Основы алгоритмизации

Понятие и определение алгоритма. Свойства алгоритмов. Формы представления алгоритма: словесная, графическая, табличная, программа. Типовые алгоритмические конструкции: последовательность, ветвление, цикл. Стадии создания алгоритма.

Линейный алгоритм. Разветвляющийся алгоритм. Циклический алгоритм. Цикл с известным числом повторений. Цикл с предусловием. Цикл с постусловием. Вспомогательный алгоритм.

Учащиеся должны знать:

|

|

|

свойства алгоритма; |

|

|

|

формы представления алгоритма; |

|

|

|

типовые алгоритмические конструкции; |

|

|

|

представление алгоритма в виде блок-схемы; |

|

|

|

основные стадии разработки алгоритма. |

Учащиеся должны уметь:

|

|

|

составлять алгоритмы для различных ситуаций или процессов в виде блок-схем; |

|

|

|

разрабатывать циклические алгоритмы на основе различных видов циклов. |

Тема 2.2. Представление о программе. Классификация программ

Исполнитель алгоритма. Понятия программы и программирования. Назначение процедуры. Подходы к созданию программы: процедурный, объектный. Классификация и характеристика программного обеспечения: системное; прикладное; инструментарий программирования. Роль программного обеспечения в организации работы компьютера.

Учащиеся должны знать:

|

|

|

отличие программы от алгоритма; |

|

|

|

назначение системного программного обеспечения; |

|

|

|

назначение прикладного программного обеспечения; |

|

|

|

назначение инструментария программирования. |

Учащиеся должны уметь:

|

|

|

объяснить различия процедурного и объектного подходов при программировании на примерах из окружающей жизни. |

Тема 2.3. Системная среда Windows

Назначение системной среды Windows.

Представление о файле. Параметры файла и действия над файлом. Представление о папке. Параметры папки и действия над папкой. Работа с папками и файлами с помощью Основного меню и Панели инструментов.

Программа Проводник. Графический интерфейс и его объекты. Работа с окнами графического интерфейса. Настройка параметров Рабочего стола.

Приложение и документ. Запуск приложений (программ). Работа в среде Windows как в многозадачной среде. Организация обмена данными. Технология и способы обмена данными.

Антивирусная защита дисков. Создание архивных файлов.

Учащиеся должны знать:

|

|

|

основные действия с файлами и папками; |

|

|

|

назначение и структуру графического интерфейса; |

|

|

|

иметь представление о приложении, документе, задаче; |

|

|

|

назначение Рабочего стола, Панели задач, Панели управления; |

|

|

|

технологию обмена данными OLE и через буфер; |

|

|

|

назначение антивирусных программ; |

|

|

|

назначение архивации файлов и папок. |

Учащиеся должны уметь:

|

|

|

выполнять разными способами стандартные действия с папками и файлами; |

|

|

|

работать в программе Проводник; |

|

|

|

выполнять стандартные действия с окнами; |

|

|

|

изменять параметры Рабочего стола: фон, рисунок, цвет, заставку; |

|

|

|

запускать приложения или документы и переключаться между задачами; |

|

|

|

работать в стандартных средах: Калькулятора; WordPad; Paint; |

|

|

|

создавать составной документ, используя различные технологии обмена данными; |

|

|

|

проверять файлы на наличие вируса; |

|

|

|

архивировать и разархивировать файлы и папки. |

Тема 2.4. Общая характеристика прикладной среды

Роль и назначение прикладной среды. Особенности прикладных сред Windows. Структура интерфейса прикладной среды. Редактирование документа. Форматирование документа в целом и его объектов. Общая характеристика инструментов прикладной среды.

Учащиеся должны знать:

|

|

|

структуру и основные объекты типового интерфейса прикладной среды; |

|

|

|

технологии обмена данными для создания составных документов; |

|

|

|

понятие форматирования и его уровней; |

|

|

|

основные действия по редактированию и форматированию документа и его объектов. |

Учащиеся должны уметь:

|

|

|

приводить примеры использования конкретной технологии обмена данными. |

Тема 2.5. Прикладная среда графического редактора Paint

Назначение графических редакторов. Растровая и векторная графика. Объекты растрового редактора. Типовые действия над объектами. Инструменты графического редактора.

Создание и редактирование рисунка в среде графического редактора. Создание и редактирование рисунка с текстом.

Учащиеся должны знать:

|

|

|

особенности растровой и векторной графики; |

|

|

|

основные графические объекты-примитивы, использующиеся для создания рисунков; |

|

|

|

технологию создания и редактирования графических объектов. |

Учащиеся должны уметь:

|

|

|

осуществлять действия как с фрагментом, так и с рисунком в целом. Тема 2.6. Прикладная среда текстового процессора Word История обработки текстовых документов. Макет текстового документа. Характеристика текстового процессора. Объекты текстового документа и их параметры. Способы выделения объектов текстового документа. Создание и редактирование документа в среде текстового процессора. Форматирование текста. Оформление текста в виде таблицы и печать документа. Использование в текстовом документе графических объектов. Учащиеся должны знать:

|

|

|

|

основные объекты текстовых документов и их параметры; |

|

|

|

технологию создания и редактирования текстового документа; |

|

|

|

технологию копирования, перемещения и удаления фрагментов текста с помощью буфера обмена. |

|

|

|

технологию форматирования текста. |

Учащиеся должны уметь:

|

|

|

владеть операциями редактирования текста; |

|

|

|

владеть операциями форматирования текста; |

|

|

|

создавать списки (бюллетени), колонтитулы, многоколоночный текст; |

|

|

|

создавать текст в форме таблицы; |

|

|

|

подготавливать текст к печати; |

|

|

|

создавать в тексте графические объекты; |

|

|

|

создавать и редактировать формулы. |

Тема 2.7. Прикладная среда табличного процессора Excel

Назначение табличного процессора. Объекты документа табличного процессора. Данные электронной таблицы. Типовые действия над объектами электронной таблицы.

Создание и редактирование документа в среде табличного документа. Форматирование табличного документа.

Правила записи формул и функций. Копирование формул в табличном документе. Использование функций и логических формул в табличном документе.

Представление данных в виде диаграмм в среде табличного документа.

Учащиеся должны знать:

|

|

|

объекты электронной таблицы и их характеристики; |

|

|

|

типы данных электронной таблицы; |

|

|

|

технологию создания, редактирования и форматирования табличного документа; |

|

|

|

понятия ссылки, относительной и абсолютной ссылки; |

|

|

|

правила записи, использования и копирования формулы, функции; |

|

|

|

типы диаграмм в электронной таблице и их составные части; |

|

|

|

технологию создания и редактирования диаграмм. |

Учащиеся должны уметь:

|

|

|

редактировать любой фрагмент электронной таблицы; |

|

|

|

записывать формулы и использовать в них логические функции; |

|

|

|

использовать шрифтовое оформление и другие операции форматирования; |

|

|

|

создавать и редактировать диаграмму; |

|

|

|

организовывать защиту данных. |

Тема 2.8. Cистема управления базой данных Access

Назначение системы управления базой данных. Объекты базы данных. Инструменты системы управления базой данных для работы с записями, полями, обработки данных, вывода данных.

Создание структуры базы данных и заполнение ее данными. Создание формы базы данных. Работа с записями базы данных. Критерии выборки данных. Разработка отчета для вывода данных.

Учащиеся должны знать:

|

|

|

структуру интерфейса СУБД; |

|

|

|

классификацию и назначение инструментов СУБД; |

|

|

|

технологию создания и редактирования базы данных; |

|

|

|

технологию поиска и замены данных, сортировки, группировки, фильтрации, введения вычисляемого поля; |

|

|

|

назначение и технологию создания формы; |

|

|

|

назначение отчета и технологию его создания. |

Учащиеся должны уметь:

|

|

|

заполнять созданную структуру данными и редактировать их; |

|

|

|

просматривать базу данных в режиме списка и формы; |

|

|

|

форматировать поля базы данных; |

|

|

|

создавать и редактировать форму, включая в нее рисунки; |

|

|

|

сортировать данные; |

|

|

|

создавать фильтры и осуществлять выборку данных; |

|

|

|

создавать отчет по базе данных. |

Тема 2.9. Коммуникации в глобальной сети Интернет

Возможности Интернета. Среда браузера Internet Explorer. Поиск информации в сети Интернет. Язык разметки гипертекста HTML. Веб-страница с графическими объектами. Веб-страница с гиперссылками. Мир электронной почты.

Учащиеся должны знать:

|

|

|

назначение программы-браузера и ее управляющих элементов; |

|

|

|

понятие домена и правило образования адреса в Интернете; |

|

|

|

технологию поиска информации в Интернете. |

|

|

|

назначение языка HTML; |

|

|

|

основные теги; |

|

|

|

технологию оформления веб-документов. |

|

|

|

иметь представление об электронной почте и правилах формирования адреса; |

|

|

|

технологию организации телеконференции. |

Учащиеся должны уметь:

|

|

|

сформировать адрес в сети; |

|

|

|

искать информацию по известным адресам и с помощью поисковых систем; |

|

|

|

работать в среде редактора HTMLWriter; |

|

|

|

включать графическую иллюстрацию в веб-документ; |

|

|

|

сделать гиперссылку в веб-документе; |

|

|

|

пользоваться электронной почтой, выполняя все необходимые операции с сообщением. |

Тема 2.10. Среда программирования ЛОГО

Программирование в среде ЛОГО: инструментарий среды; информационная модель объекта; программы для реализации типовых конструкций алгоритмов (последовательного, циклического, разветвляющегося); понятия процедуры и модуля; процедура с параметрами; функции; инструменты логики при разработке программ, моделирование системы.

Учащиеся должны знать:

|

|

|

основные команды, арифметические операции и функции среды ЛОГО; |

|

|

|

команды организации цикла; |

|

|

|

команды, реализующие логические условия в разветвляющемся алгоритме; |

|

|

|

правила оформления и работы программы; |

|

|

|

понятия процедуры, формального и фактического параметров; |

|

|

|

правила записи и использования процедуры с параметрами; |

Учащиеся должны уметь:

|

|

|

разрабатывать программы рисования графических объектов; |

|

|

|

выполнять необходимые действия с программой; |

|

|

|

разрабатывать процедуры с параметрами и без них для рисования объектов; |

|

|

|

разрабатывать программы на основе типовых конструкций алгоритма; |

|

|

|

создавать графические объекты как результат выполнения циклического алгоритма. |

Раздел 3. Техническое обеспечение информационных технологий

Тема 3.1. Представление о микропроцессоре

Компьютер как средство обработки информации. Роль микропроцессора в структуре компьютера. Основные характеристики микропроцессора.

Учащиеся должны знать:

|

|

|

основные этапы обработки информации; |

|

|

|

назначение и основные характеристики микропроцессора. |

Тема 3.2. Устройства памяти

Понятие памяти компьютера. Назначение, основные характеристики и виды памяти. Внутренняя память: постоянная, оперативная, кэш-память. Типы устройств внешней памяти и их характеристики. Гибкие магнитные диски. Жесткие магнитные диски. Оптические диски. Магнитные ленты.

Учащиеся должны знать:

|

|

|

понятия носителя, устройств внешней памяти; |

|

|

|

понятие форматирования диска; |

|

|

|

характеристику и основной физический принцип организации работы внутренней памяти; |

|

|

|

характеристику и основной физический принцип организации работы памяти на магнитных носителях; |

|

|

|

характеристику и основной физический принцип организации работы оптической памяти. |

Учащиеся должны уметь:

|

|

|

сравнивать различные виды памяти по основным характеристикам. |

Тема 3.3. Устройства ввода информации

Классификация устройств ввода информации. Клавиатура. Манипуляторы. Сенсорные устройства ввода. Устройства сканирования. Устройства распознавания речи.

Учащиеся должны знать:

|

|

|

назначение драйвера устройства; |

|

|

|

понятие разрешающей способности конкретного устройства ввода; |

|

|

|

характеристику каждого класса устройств ввода. |

Учащиеся должны уметь:

|

|

|

выполнять физическое подключение к системному блоку любого устройства ввода и его установку в компьютере. |

Тема 3.4. Устройства вывода информации

Классификация устройств вывода информации. Мониторы. Принтеры. Плоттеры. Устройства звукового вывода.

Учащиеся должны знать:

|

|

|

основные характеристики мониторов; |

|

|

|

основные характеристики и принцип действия матричных, струйных и лазерных принтеров; |

|

|

|

основные характеристики и виды плоттеров. |

Учащиеся должны уметь:

|

|

|

выполнять физическое подключение к системному блоку любого устройства вывода и его установку в компьютере. |

Тема 3.5. Взаимодействие устройств компьютера

Структурная схема компьютера. Системный блок и системная плата. Системная шина. Порты. Прочие компоненты системного блока. Представление об открытой архитектуре компьютера.

Учащиеся должны знать:

|

|

|

назначение системного блока и системной платы; |

|

|

|

характеристику системной шины; |

|

|

|

назначение портов, слотов; |

|

|

|

принцип открытой архитектуры компьютера. |

Тема 3.6. Аппаратное обеспечение работы компьютерных сетей

Виды компьютерных сетей. Каналы связи для обмена информацией между компьютерами.

Назначение сетевых адаптеров. Назначение модема. Роль протоколов при обмене информацией в сетях.

Учащиеся должны знать:

|

|

|

характеристики каналов связи; |

|

|

|

назначение сетевых адаптеров и модемов; |

|

|

|

понятие протокола передачи данных. |

Тема 3.7. Логические основы построения компьютера

Основные понятия алгебры логики. Понятие высказывания. Логические выражения и логические операции: НЕ, ИЛИ, И, ЕСЛИ… ,ТО…, эквивалентность. Таблицы истинности.

Составление таблиц истинности по логической формуле. Законы булевой алгебры. Определение логического выражения по таблице истинности.

Логические элементы и основные логические устройства компьютера.

Учащиеся должны знать:

|

|

|

таблицы истинности основных логических операций: НЕ, ИЛИ, И, ЕСЛИ… ,ТО…, эквивалентность; |

|

|

|

правила построения таблиц истинности сложных логических выражений; |

|

|

|

правила определения логического выражения по таблице истинности; |

|

|

|

что такое логические элементы компьютера и как они используются при проектировании схем. |

Учащиеся должны уметь:

|

|

|

построить таблицу истинности для логического выражения; |

|

|

|

записать логическое выражение на основе таблицы истинности. |

Тема 3.8. История развития компьютерной техники

Счетно-решающие средства до появления ЭВМ. Первое поколение ЭВМ. Второе поколение ЭВМ. Третье поколение ЭВМ. Четвертое поколение ЭВМ. Перспективы развития компьютерных систем.

Учащиеся должны знать:

|

|

|

перспективы развития компьютерной техники. |

Учащиеся должны уметь:

|

|

|

привести примеры моделей ЭВМ каждого из четырех поколений. |

Тема 3.9. Классификация компьютеров по функциональным возможностям

Класс больших компьютеров. Серверы. Суперкомпьютеры.

Класс малых компьютеров. Персональные компьютеры. Портативные компьютеры.

Промышленные компьютеры.

Учащиеся должны знать:

|

|

|

основные технические параметры, по которым различаются классы компьютеров; |

|

|

|

характеристики класса больших компьютеров; |

|

|

|

характеристики класса малых компьютеров; |

|

|

|

иметь представление о сервере и его типах; |

|

|

|

иметь представление о суперкомпьютере. |

5. Требования к уровню подготовки обучающихся.

Уровень подготовки выпускника школы, представлен в Государственном образовательном стандарте по учебному предмету «Информатика и ИКТ» в следующем виде: «…В результате изучения информатики и информационных технологий на базовом уровне ученик должен:знать/понимать:

-

основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств информационных и коммуникационных технологий;

-

назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и процессы;

-

назначение и функции операционных систем;

![]()

уметь:

-

оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами;

-

распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и технических системах;

-

использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту и целям моделирования;

-

оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;

-

иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий;

-

создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые документы;

-

просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать необходимую информацию по запросу пользователя;

-

наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью программ деловой графики;

-

соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании средств ИКТ;

![]()

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

-

эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной деятельности, в том числе самообразовании;

-

ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными автоматизированными информационными системами;

-

автоматизации коммуникационной деятельности;

-

соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;

-

эффективной организации индивидуального информационного пространства…»

Контроль знаний осуществляется с помощью самостоятельных, проверочных и контрольных работ.

6. Программное и методическое обеспечение базового уровня.

Программное обеспечение

Программное обеспечение всех тем непрерывного курса информатики для трех уровней обучения (начального, базового в основной школе и базового в старшей школе) является стандартным для большинства образовательных учреждений и ориентировано на программные продукты компании Microsoft:для начального уровня - операционная система Windows, графический редактор Paint, среда программирования ЛогоМиры;

![]()

для базового уровня в основной школе - операционная система Windows XP, графический редактор Paint, текстовый процессор Word, табличный процессор Excel, система управления базой данных Access, браузер Internet Explorer, среда программирования Лого;

![]()

для базового уровня в старшей школе - операционная система Windows XP, текстовый процессор Word, табличный процессор Excel, система управления базой данных Access, программа презентаций Power Point, браузер Internet Explorer, среда программирования Visual Basic.

7. Перечень учебно-методического обеспечения.

-

Информатика. Учебник 7-9 класс. Часть 1 (Теория)/ Под.ред. проф. Н.В. Макаровой. - СПБ.:Питер Пресс, 2013. - 432 с.: ил.

-

Информатика. Учебник 7-9 класс. Часть 2 (Практикум)/ Под.ред. проф. Н.В. Макаровой. - СПБ.:Питер Пресс, 2013. - 416 с.: ил.

-

Информатика и ИКТ. Задачник по моделированию. 9-11 класс. Базовый уровень/ Под.ред. проф. Н.В. Макаровой. - СПБ.:Питер Пресс, 2009

-

Информатика и ИКТ: Методическое пособие для учителей. Часть 1. Информационная картина мира. /Под ред. проф. Н.В. Макаровой. - СПб.: Питер, 2009. - 300 с.: ил

-

Информатика и ИКТ: Методическое пособие для учителей. Часть 2. Программное обеспечение информационных технологий. /Под ред. проф. Н.В. Макаровой. - СПб.: Питер, 2009. - 430с.: ил

-

Информатика и ИКТ: Методическое пособие для учителей. Часть 3. Техническое обеспечение информационных технологий. /Под ред. проф. Н.В. Макаровой. - СПб.: Питер, 2009. - 206с.: ил

-

Макарова Н.В. Программа по информатике и ИКТ (системно-информационная концепция). - СПб.: Питер, 2009. - 128с.: ил.

-

DVD-приложение к учебно-методическому комплекту Н.В. Макаровой «Информатика и ИКТ. Интерактивный УМК для преподавателей.» ). - СПб.: Питер, 2009.

Оглавление.

1. Пояснительная записка 2

1.1.Требования Государственного стандарта общего образования по дисциплине «Информатика и ИКТ» 4

2. Основные положения системно-информационной концепции преподавания информатики и ИКТ 6

2.1. Цели обучения в дисциплине «Информатика и ИКТ» 6

2.2. Соответствие учебно-методического комплекта требованиям Государственного образовательного стандарта 8

2.2.1. Инвариантное ядро содержания обучения 8

2.2.2. Вариативная составляющая содержания обучения 9

2.3. Основные содержательные направления обучения на базовом уровне 9

2.4. Образовательные уровни освоения учебного предмета 10