- Учителю

- Проектная работа 8 класс Физика скольжения или немного о фигурном катании

Проектная работа 8 класс Физика скольжения или немного о фигурном катании

Муниципальное учреждение дополнительного профессионального образования

«Информационно- методический центр»

1412100 Московская область, г.Подольск, ул Велинга, дом 3

Тел: 8(4967) 68-91-09 E-mail: pimc@inbox.ru

КОНФЕРЕНЦИЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ «ШАГ А НАУКУ»

СЕКЦИЯ ФИЗИКИ

Проект «Физика скольжения или немного о фигурном катании»

Авторы проекта:

Косарева Елизавета

Чернова Вероника

Шамина Алёна

8 В класс, МОУ СОШ № 13

Руководитель:

Сурова Мария Михайловна

учитель физики высшей категории

Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Средняя школа № 13»

Г. ПОДОЛЬСК

2016 год

План работы:

I.

Введение.

стр.

3

II.

Скольжение.

1.

История создания коньков.

стр.

5

2.

Физика скольжения.

стр.

8

3.

Строение льда.

стр

10

III.

Экспериментальные исследования

стр.

12

IV.

Результаты.

стр.

16

V.

Источники.

стр.

17

VI.

Приложения

стр.

18-22

-

Введение.

Актуальность.

Тема проекта «Физика скольжения или немного о фигурном катании» выбрана нами не случайно. Фигурное катание - один из самых красивых и элегантных видов спорта. Оно пользуется большой популярностью во всём мире.

Н а

Чемпионате Европы 2016 российские спортсмены заняли все пьедесталы.

Женщины- полностью, пары- золото и бронза, танцы- бронза, мужчины-

бронза.

а

Чемпионате Европы 2016 российские спортсмены заняли все пьедесталы.

Женщины- полностью, пары- золото и бронза, танцы- бронза, мужчины-

бронза.

Когда наша пара Татьяна Волосожар и Максим Траньков вышли на лед, Татьяна Тарасова сказала:

- Разрезали лед за секунду. Ну, просто вышли на другой скорости. За два шага весь каток проехали!

Как добиться такого скольжения? Что для этого нужно? Что может помешать?

Оптимизация скольжения в зимних видах спорта стала насущной необходимостью. В частности, без научного обоснования основных принципов скольжения конька по льду и изучения способов управления этим процессом невозможно решать на современном уровне вопросы, связанные с совершенствованием техники движений спортсменов, оптимизацией их энергетики, эргономики и другие задачи спортивной подготовки.

Сопротивление скольжению твердого тела по льду изменяется в зависимости от температурных условий, геометрии скользящего тела, величины передаваемой на лед нагрузки, скорости скольжения, а также от вида материала и характера обработки скользящей поверхности тела. [1]

Цель работы:

Изучить физику скольжения коньков по льду.

Задачи:

-

Изучить историю возникновения коньков.

-

Изучить основные принципы скольжения коньков.

-

Выяснить, как зависит скольжение от массы тела, площади соприкосновения коньков со льдом и температуры воздуха

Гипотеза:

Чем меньше масса тела, площадь соприкосновения коньков со льдом и меньше температура, тем легче скользит тело.

-

Скольжение.

-

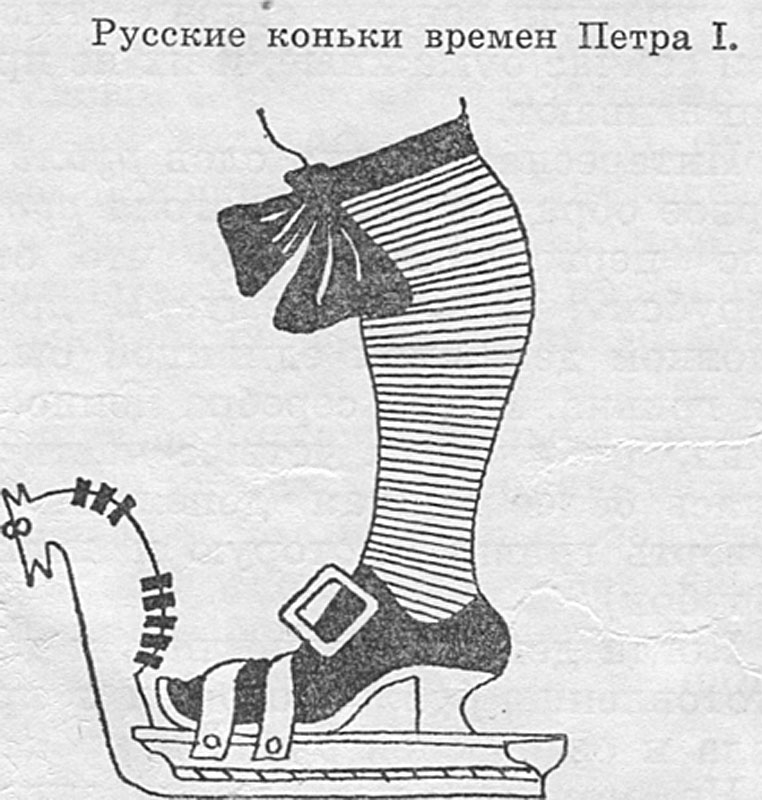

История создания коньков.

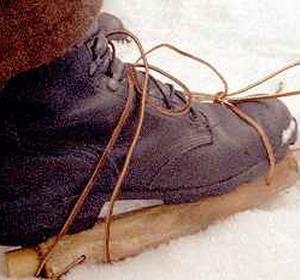

Коньки - узкие металлические полозья, прикрепляемые к подошвам обуви для катания по льду.

С читается,

что первыми счастливыми обладателями коньков были киммерийцы -

кочевые племена, жившие 3200 лет назад в Северном Причерноморье.

Они привязывали к ногам кости животных и катались по поверхности

замерзшего Днепровского лимана. Также делали многие другие народы,

в том числе и наши предки, на протяжение многих и многих веков.

читается,

что первыми счастливыми обладателями коньков были киммерийцы -

кочевые племена, жившие 3200 лет назад в Северном Причерноморье.

Они привязывали к ногам кости животных и катались по поверхности

замерзшего Днепровского лимана. Также делали многие другие народы,

в том числе и наши предки, на протяжение многих и многих веков.

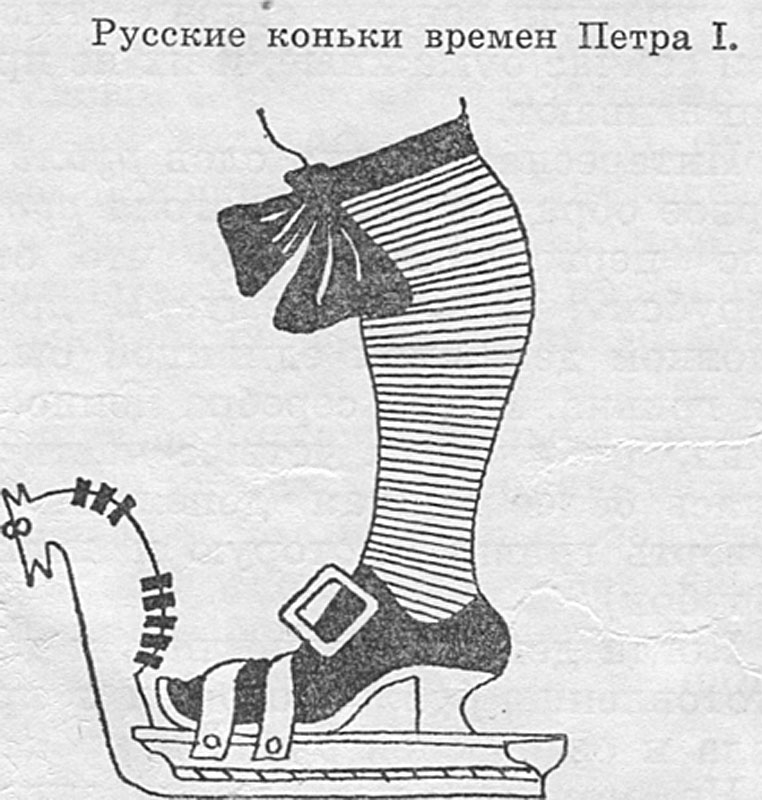

С 13 века коньки служили человеку средством передвижения по замерзшим рекам, озерам и каналам в северных странах. Уже тогда в Голландии начали делать коньки, состоящие из деревянной основы, в которую вставлялись металлические полоски. Такие коньки ремнями крепились к обуви. [2] (приложение 1)

М онах

Стефаниус, автор «Хроники знатного города Лондона» писал: «Когда

большое болото, омывающее с севера городской вал у Мурфильда,

замерзает, целые группы молодых людей идут туда. Одни, шагая как

можно шире, просто быстро скользят. Другие, более опытные в играх

на льду, подвязывают к ногам берцовые кости животных и, держа в

руках палки с острыми наконечниками, по временам отталкиваются ими

ото льда и несутся с такой быстротой, как птица в воздухе или

копье, пущенное из баллисты…»

онах

Стефаниус, автор «Хроники знатного города Лондона» писал: «Когда

большое болото, омывающее с севера городской вал у Мурфильда,

замерзает, целые группы молодых людей идут туда. Одни, шагая как

можно шире, просто быстро скользят. Другие, более опытные в играх

на льду, подвязывают к ногам берцовые кости животных и, держа в

руках палки с острыми наконечниками, по временам отталкиваются ими

ото льда и несутся с такой быстротой, как птица в воздухе или

копье, пущенное из баллисты…»

В технологии изготовления коньков в 13 веке в Голландии и Исландии на смену костям животных пришли деревянные бруски, в которые вставляли металлические заточенные полоски, что можно считать прообразом современных коньков. С начала XVIII века деревянные бруски стали заменять на стальные трубки. [3]

...Жил в голландском городе Амстер даме мастеровой. Он приехал в Голландию учиться строить корабли. Научили голландцы Питера, так звали мастерового, своей зимней потехе -катанию на коньках. Он увидел, что наконьках, да еще отталкиваясь, как лыжник, палками ото льда, можно обогнать даже конный экипаж.

П итер

быстро научился кататься на коньках. Он ловко вычерчивал всякие

замысловатые фигуры на ледяных дорожках каналов. Одним только Питер

был недоволен: уж больно долго надо было привязывать коньки к

сапогам. Пока приладишь «волшебные железки», пока завяжешь

ремни,-не один раз пот сойдет. И тогда стал Питер думать, как

сделать так, чтобы коньки всегда были готовы к ледовой потехе.

Думал-думал, прикидывал-прикидывал и решил: а что, если деревянный

брус, на который прикрепляется железная полоска, заменить на

металлическую площадку, а лезвие приклепать к площадке с помощью

стоек? Сказано -сделано. И вскоре гигант Питер появился на канале

на коньках собственной конструкции.

итер

быстро научился кататься на коньках. Он ловко вычерчивал всякие

замысловатые фигуры на ледяных дорожках каналов. Одним только Питер

был недоволен: уж больно долго надо было привязывать коньки к

сапогам. Пока приладишь «волшебные железки», пока завяжешь

ремни,-не один раз пот сойдет. И тогда стал Питер думать, как

сделать так, чтобы коньки всегда были готовы к ледовой потехе.

Думал-думал, прикидывал-прикидывал и решил: а что, если деревянный

брус, на который прикрепляется железная полоска, заменить на

металлическую площадку, а лезвие приклепать к площадке с помощью

стоек? Сказано -сделано. И вскоре гигант Питер появился на канале

на коньках собственной конструкции.

Вот как появились, рассказывает легенда, первые металлические коньки. А Питер - это был русский царь Петр I, - вернувшись из Голландии, привез в Россию коньки. Новинка пришлась по вкусу всем, и через несколько лет на коньках стали кататься тысячи россиян. Такая легенда. Считается, что именно Петр 1 совершил первый прорыв в эволюции коньков, придумав прибивать коньки к обуви. [3] (Приложение 1)

Первый в истории чемпионат мира по конькобежному спорту прошел в январе 1889 года в Амстердаме, а чемпионом там стал российский конькобежец Александр Паншин (на фото). Считается, что именно он придумал беговые коньки - убрал мешающий завиток, удлинил лезвие, чтобы скорость была выше, и предложил использовать трубку, в которую впаивалось лезвие. Такими коньки для бега и остались на много лет вперед.

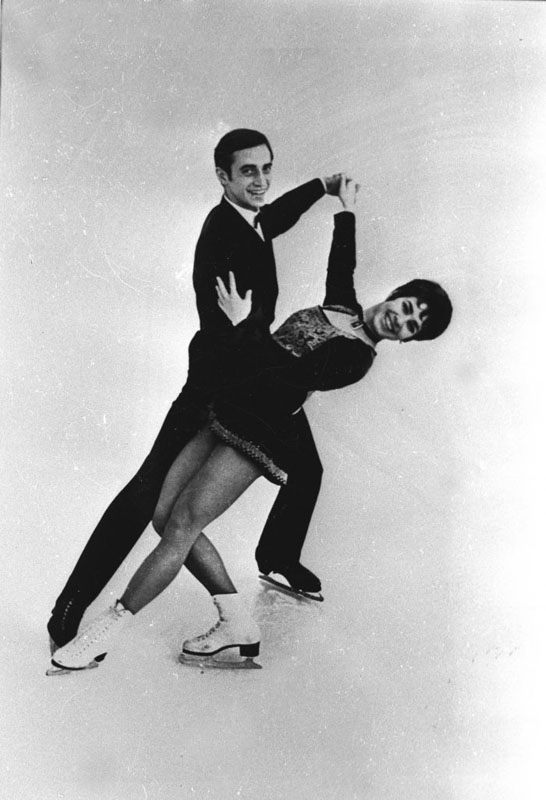

В 1871-м фигурное катание было официально признано как вид спорта, а в 1908-м именно фигурное катание стало первым зимним видом спорта, который вошел в программу летних Олимпийских игр в Лондоне.

В 40-х годах формируется новый вид фигурного катания - танцы на льду. В Олимпиаду их включили только в 1976 году. А фигуристы СССР - Людмила Пахомова и Александр Горшков - стали первыми Олимпийскими чемпионами в этой дисциплине. (Приложение 2)

В 50-х годах, c развитием танцев на льду, лезвия у «танцоров» стали гораздо короче, чтобы не задевать друг друга, а ботинки - гораздо мягче.

-

Физика скольжения.

Н ам

нравится кататься на коньках. Катание на коньках придает нам

бодрости и отличного настроения, кроме этого, этот вид спорта

способствует закаливанию организма и поддержанию хорошей физической

формы. Но нас заинтересовал вопрос: Почему коньки скользят по льду?

(Вероника Чернова yf на тренировке.)

ам

нравится кататься на коньках. Катание на коньках придает нам

бодрости и отличного настроения, кроме этого, этот вид спорта

способствует закаливанию организма и поддержанию хорошей физической

формы. Но нас заинтересовал вопрос: Почему коньки скользят по льду?

(Вероника Чернова yf на тренировке.)

В литературе можно найти много объяснений этого явления:

-

понижение температуры плавления льда под давлением;

-

плавление льда из-за выделения тепла при трении конька о лед;

-

слоистое строение поверхности льда аналогично графиту;

-

присутствие "квазижидкого" слоя на поверхности льда

-

и т.п.

Классическое объяснение Рейнольдса и Тиндаля, данное более 100 лет назад, опирающееся на то, что точка плавления льда с повышением давления понижается, неверно. Но, для понижения температуры плавления льда на 10 градусов необходимо давление 1350 атм., которое лед не может выдержать (а конькобежец не может создать своим весом). [4]

В 1936 г. Бауден и Хьюз предположили, что водяная смазка образуется из-за теплоты трения. Они экспериментировали с коньками из разных материалов и обнаружили, что конек скользит тем хуже, чем выше теплопроводность его материала.

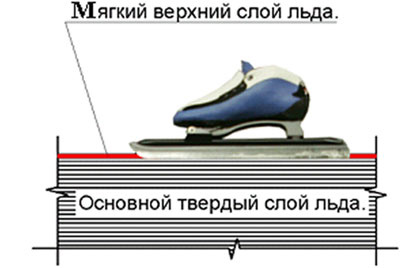

В 1971 г. Барнс , Тейбор и Уокер обратили внимание на то, что коньки хорошо скользят и при очень малых скоростях - ниже 1 см/с. Их объяснение опирается на пластическую деформацию поверхностного слоя льда (его толщина, по-видимому, равна 0,1 мм). [5]

В середине девяностых годов, когда американские ученые сканировали поверхность льда с помощью современной электроники выяснилось, что поверхность ледовой дорожки и впрямь была залита водой, но, удивительное дело, вода выступала даже при нормальном давлении! Молекулы, составляющие верхний слой льда, слабо связаны друг с другом, поэтому почти беспрепятственно переходят из одного фазового состояния в другое. Лишь при температуре порядка -60 градусов поверхность льда становится вязкой. «Тогда и скользить на коньках будет проблематично» - замечает химик Габор Саморджаи из Берклийской лаборатории (США). Т.е., дело не в высоком давлении, а в поверхностных свойствах самого льда. [6]

Профессор Б. В. Дерягин отмечает, что

действительную причину скольжения тел по льду нашел советский

инженер К. Б. Вайнберг: тепло, необходимое для образования водной

прослойки между льдом и коньком, порождается трением. А это тепло

не требует времени, чтобы дойти до точек соприкосновения льда с

коньком, так как оно возникает в этих точках и, значит, действует

мгновенно. Поэтому с ростом быстроты конька скольжение и не

уменьшается.

Но вот вопрос: казалось бы, скольжение по льду должно быть лучше,

когда окружающая температура выше нуля, и хуже, когда она ниже.

Ведь в первом случае между льдом и коньком образуется больше воды,

чем во втором. А известно, что чем больше смазки, тем меньше

трение. В случае же скольжения конька наблюдается обратное, что

подтверждает и ряд опытов, проделанных Н. Н. Захаваевой в

лаборатории профессора Б. В. Деряпша: трение между сталью и льдом

больше при температуре выше, а не ниже нуля! В чем же дело?

Ответ на этот вопрос был дан сравнительно недавно другим советским ученым - С. С. Бутневичем, создавшим полную, сложную теорию скольжения по льду. [7]

Всё дело в строении льда.

-

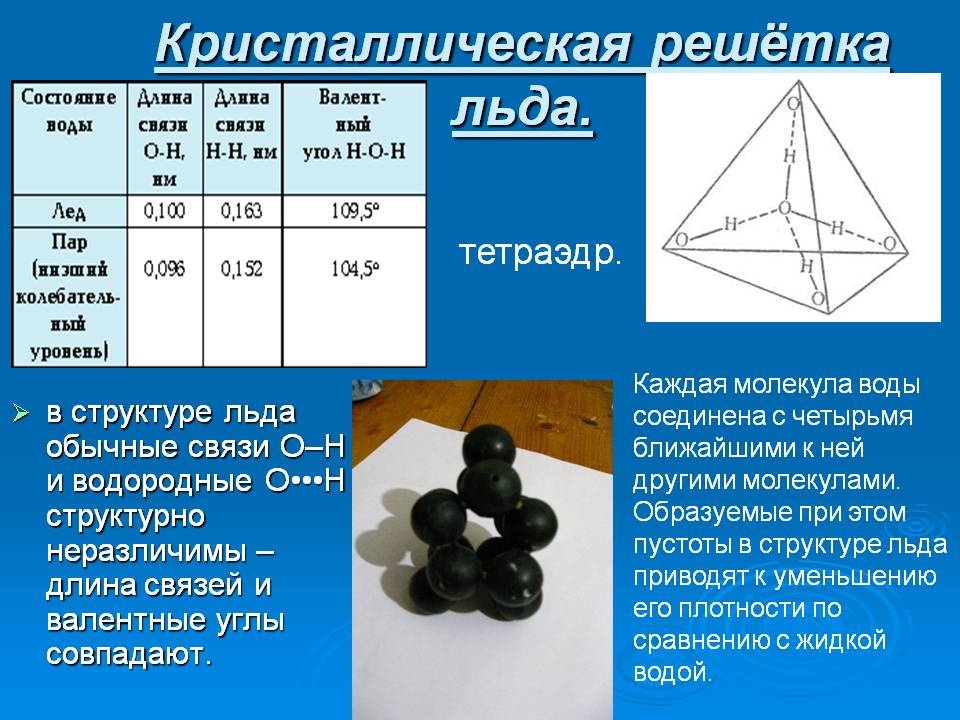

Строение льда.

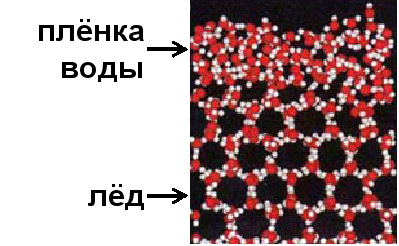

Строение льда - кристаллическое; расположение молекул в нем правильное, а не беспорядочное.

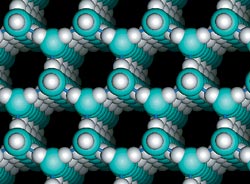

Кристаллическую структуру кристалла льда можно представить решеткой, в которой каждая молекула Н20 соединена водородными связями с четырьмя соседними молекулами, находящимися от нее на равных расстояниях в правильном тетраэдрическом размещении (Приложение 3).

В кристаллах льда каждая молекула воды соединена водородными связями с четырьмя соседними. Такая структура ажурна - в ней много «пустот». Вот почему плотность льда сравнительно низка. При плавлении льда часть «пустот» заполняется «одиночными» и «сдвоенными» молекулами Н О, уже освободившимися из кристаллической решетки.

А томы,

расположенные на поверхности кристаллов, находятся в особых

условиях. Силы, заставляющие их находиться в узлах кристаллической

решётки, действуют на них только снизу. Поэтому поверхностным

атомам (или молекулам) ничего не стоит «уклониться от советов и

объятий» молекул, находящихся в решётке, и если это происходит, то

к такому же решению приходят сразу несколько поверхностных слоёв

атомов. В результате, на поверхности всех кристаллов образуется

плёнка жидкости.

томы,

расположенные на поверхности кристаллов, находятся в особых

условиях. Силы, заставляющие их находиться в узлах кристаллической

решётки, действуют на них только снизу. Поэтому поверхностным

атомам (или молекулам) ничего не стоит «уклониться от советов и

объятий» молекул, находящихся в решётке, и если это происходит, то

к такому же решению приходят сразу несколько поверхностных слоёв

атомов. В результате, на поверхности всех кристаллов образуется

плёнка жидкости.

Правильное расположение частиц сохраняется и в тонком слое воды, возникшем на поверхности льда под коньком. Оно и способствует, невидимому, хорошему скольжению. Наоборот, в более толстом слое воды, который образуется при окружающей температуре выше нуля, молекулы находятся уже в беспорядке, что увеличивает трение.[8]( (Приложение 3).

Образно можно представить себе этот случай

так.

Расположим между двумя пластинами из какого-либо материала один

слой валиков.

Что произойдет при смещении одной из пластин параллельно другой и осям валиков? Валики, если они расположены в строгом порядке, будут катиться и вращаться; служа как бы смазкой, они позволят пластинам легко скользить относительно друг друга.

Вообразим теперь между пластинами несколько слоев беспорядочно нагроможденных валиков. Картина получится совершенно иная: далеко не все валики, касающиеся пластин, смогут вращаться и катиться, так что скольжение пластин будет сильно затруднено.

Наше сравнение, конечно, очень упрощенное - в действительности «взаимоотношения» между льдом и коньком гораздо сложнее.

Известно, что скольжение ухудшается не только в оттепель, но и в большие морозы. Вызывается это тем, что при сильном холоде образование водной смазки между льдом и коньком все более затрудняется и за определенным пределом низких температур она вообще перестает возникать. Тетраэдная структура льда переходит в кубическую. Получается сухое трение конька о лед, которое в 12-13 раз превышает наименьшее при благоприятных условиях. [7]

Итак, мы выяснили, что:

-

Строение льда кристаллическое, тетраэдное. При низких температурах, кубическое.

-

На поверхности кристалла молекулы слабее связаны друг с другом, что приводит к образованию на поверхности кристалла жидкости.

-

Если толщина жидкостной пленки на поверхности кристалла меньше 1/10 диаметра молекулы, то скольжение хорошее, т.к. эта пленка выполняет роль смазки.

-

Если толщина жидкостной пленки на поверхности кристалла больше 1/10 диаметра молекулы, (при плюсовых температурах воздуха) то скольжение плохое, т.к. жидкости на поверхности образуется много и конёк вязнет в ней.

-

При низких температурах эта пленка исчезает и трение между коньком и льдом возрастает в 12-13 раз.

I II.

Экспериментальные исследования.

II.

Экспериментальные исследования.

Анкетирование

Ещё до изучения литературы и интернет ресурсов мы предложили в классе ответить на вопросы анкеты:

-

Катался ли ты когда-нибудь на коньках?

-

Нравится ли тебе кататься на коньках?

-

Как ты думаешь, можно ли кататься на других скользких поверхностях? На каких?

-

Можешь ли ты объяснить, как происходит скольжение коньков по льду?

-

Как ты думаешь, почему коньки не скользят по плитке, асфальту, линолеуму?

-

В каких случаях скольжение опасно для человека?

В классе 27 человек.

вопроса

1

2

3

4

5

6

Да

23

23

0

12 - при трении образуется вода , которая является смазкой при скольжении

19 - большое трение

5 - когда много народа

17 - когда не умеешь кататься

Нет/ не знаю

4

4

27

15

8

5

Вывод:

Несмотря на то, что большинство из нас любит кататься на коньках, и понимает, что скользить можно только по льду, никто не знает, почему же возможно скольжение коньков по льду, и не знают, когда скольжение опасно.

И мы узнали об этом только сейчас, когда изучали специальную литературу.

1 эксперимент

О пределим,

зависит ли дальность скольжения от массы тела.

пределим,

зависит ли дальность скольжения от массы тела.

-

Для этого коньки используем одни, чтобы была одинаковой площадь соприкосновения коньков со льдом.

-

Участника эксперимента отталкивают с приблизительно одинаковой силой от бортика и измеряют расстояние, которое он проехал.

-

Проводилось 20 измерений с каждым, потом рассчитывались средние значения. В таблицу внесены средние значения.

№1

Вероника

№2

Алена

№3

Лиза

m, масса, кг

51,9

50,5

55

S, расстояние которое проехал участник, см

142

159

125

Вывод:

Чем меньше масса тела, тем дольше оно скользит, а значит, сила трения в этом случае меньше.

Из учебника физики мы узнали, что сила трения находится по формуле

Fтр = μ N, где μ - коэффициент трения, зависит от соприкасающихся поверхностей, N - сила реакции опоры, равная силе давления на опору. При движении по горизонтальной поверхности Fтр = μmg, где m - масса тела, а g - ускорение свободного падения, величина постоянная для данного места. Т.е. наши данные подтверждают зависимость силы трения от массы движущегося тела. У Лизы масса больше, дальность скольжения меньше, значит сила трения, возникающая при скольжении была больше. Самая маленькая масса у Алёны, значит на неё при скольжении действует меньшая сила трения. И, действительно, Алёна проезжает большее расстояние.

2 эксперимент

эксперимент

Определим, зависит ли дальность скольжения от площади соприкосновения конька со льдом.

-

Для этого берем каждый свои коньки

-

Рассчитываем площадь той части конька, которая соприкасается со льдом.

-

Участника эксперимента отталкиваем с приблизительно одинаковой силой от бортика и измеряют расстояние, которое он проехал.

-

Проводим 20 измерений с каждым, потом рассчитываем средние значения. В таблицу вносим средние значения.

S = 2ab - т.к. два конька.

Sвероники = 2* 29см *0,4см = 23,2см2

Sалёны = 2* 28см *0,4см = 22,4см2

SЕлизаветы = 2*28,5см*0,4см = 22,8см2

Мы составили таблицу, в которую внесли данные измерений.

№1 Вероника

№2 Алена

№3 Лиза

m, масса, кг

51,9

50,5

55

S соприкосновения со льдом, см2 (2S лезвия)

23,2

22,4

22,8

S, расстояние которое проехал участник, см

142

159

125

Вывод:

Участники проехали в среднем такие же расстояния, как и в первом случае. Это значит, что дальность скольжения не зависит от площади скользящей поверхности. Т.е. и сила трения не зависит от площади давления тела. И в формуле силы трения нет площади давления тела. Действительно, сила трения не зависит от площади давление.

3 эксперимент.

Ранее мы выяснили, что скольжение ухудшается в оттепель, и в большие морозы. Для того, чтобы проверить это мы выехали на лёд открытого катка в

Коломенском парке 19 декабря (t = +2о С ), 5 января (t = 0о С ), 11 января (t = - 20о С ), 14 января (t = - 5о С ), 17 января (t = - 7о С ), 24 января (t = - 18о С )

Дата,

температура воздуха

S, расстояние которое проехал участник, см

№1

Вероника

№2

Алена

№3

Лиза

На закрытом катке

142

159

125

19 декабря, t = +2о С

133

145

102

5 января, t = 0о С

136

151

108

11 января, t = - 20о С

127

131

100

14 января, t = - 5о С

143

161

124

17 января, t = - 7о С

141

160

125

24 января, t = - 18о С

128

133

101

Мы видим, что при плюсовой температуре и низких температурах скольжение действительно ухудшается. Мало того, 19 декабря при температуре +2о С, а особенно 11 и 24 января при температурах - 20о С и - 18о С ехать было тяжелее, мы чаще спотыкались и несколько раз упали.

IV. Результаты.

За время работы над проектом мы:

-

узнали историю создания коньков.

-

Выяснили, как происходит скольжение коньков по льду.

-

выяснили, что на поверхности льда всегда есть вода, т.к. поверхностные молекулы воды хуже связаны с другими молекулами и порядок между молекулами нарушается.

Эксперементально доказали, что

-

дальность скольжение зависит от массы тела - чем меньше масса, тем дальше происходит скольжение.

-

дальность скольжения не зависит от площади коньков.

-

скольжение зависит от температуры - при плюсовой и нулевой температуре прослойка воды на поверхности становится больше и коньки «вязнут» в ней, при низких температурах прослойка становится меньше, становится больше сухое трение.

-

выяснили, что при плюсовой, нулевой и низкой температурах из-за того, что увеличивается трение скольжение становится опасным для человека, т.к. коньки скользят плохо и человек может упасть.

Над проектом работали:

Косарева Елизавета

Чернова Вероника

Шамина Алёна

V. Источники:

-

Научная библиотека диссертаций и авторефератов disserCat www.dissercat.com/content/friktsionnoe-vzaimodeistvie-konka-s-poverkhnostyu-lda-i-modelirovanie-skolzheniya-figurista#ixzz415YDBcQE

-

fishki.net/1241365-figurnye-konki----istorija-vozniknovenija.html © Fishki.net

-

schools.keldysh.ru/sch1216/students/Skating/history_skates.htm

-

И.П.Базаров "Термодинамика", М., Высшая школа, 1991, стр. 167-168.

-

Н.Маэно "Наука о льде", М., Мир, 1988, стр. 139-150.

По материалам сайта www.nature.ru -

www.znanie-sila.ru/online/issue_2486.html

-

apologetics.ru/index.php?catid=61:2012-08-05-18-31-19&id=1296:2013-07-30-17-32-34&Itemid=104&option=com_content&view=article</</u>

-

К.Ю. Богданов «О физике яйца …и не только», Москва, 2008

Приложение 1

С читается,

что первыми счастливыми обладателями коньков были киммерийцы -

кочевые племена, жившие 3200 лет назад в Северном Причерноморье.

Они привязывали к ногам кости животных. (современное фото)

читается,

что первыми счастливыми обладателями коньков были киммерийцы -

кочевые племена, жившие 3200 лет назад в Северном Причерноморье.

Они привязывали к ногам кости животных. (современное фото)

С 13 века в Голландии начали делать коньки, состоящие из деревянной основы, в которую вставлялись металлические полоски. Такие коньки ремнями крепились к обуви. (На фото: коньки того времени в современном исполнении.)

Русские мастера часто вырезали на длинных

загнутых носах, которыми обладали первые коньки, фигуры коней.

П риложение

2

риложение

2

Российский конькобежец Александр Паншин Считается, что именно он придумал беговые коньки.

Фигуристы СССР - Людмила Пахомова и Александр

Горшков - стали первыми Олимпийскими чемпионами в танцах на льду в

1976 году.

Приложение 3

Расположение атомов кислорода в кристаллической структуре льда довольно устойчиво, атомы же водорода при обычной в природе температуре льда весьма подвижны и непрерывно меняют свое положение. Только при температуре ниже -70°С их положение относительно устойчиво закрепляется. Подвижность атомов водорода и обусловливает повышенную текучесть льда.

К аждая

молекула может одновременно образовывать четыре водородные связи с

другими молекулами под строго определенными углами, которые не

позволяют при замерзании создавать плотную структуру. Этот

невидимый каркас из водородных связей располагает молекулы в виде

ажурной сетки с полыми каналами. Стоит лед нагреть, как кружево

рушится: молекулы воды начинают проваливаться в пустоты сетки,

приводя к более плотной структуре жидкости.

аждая

молекула может одновременно образовывать четыре водородные связи с

другими молекулами под строго определенными углами, которые не

позволяют при замерзании создавать плотную структуру. Этот

невидимый каркас из водородных связей располагает молекулы в виде

ажурной сетки с полыми каналами. Стоит лед нагреть, как кружево

рушится: молекулы воды начинают проваливаться в пустоты сетки,

приводя к более плотной структуре жидкости.

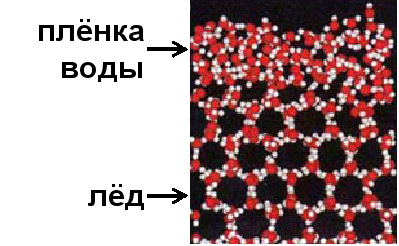

С хематическое

изображение поперечного среза льда. Беспорядочное расположение

молекул воды на поверхности соответствует плёнке жидкости, а

гексагональная структура в толще - льду. Красные кружки - атомы

кислорода; белые - атомы водорода (из книги К.Ю. Богданова «О

физике яйца …и не только», Москва, 2008)

хематическое

изображение поперечного среза льда. Беспорядочное расположение

молекул воды на поверхности соответствует плёнке жидкости, а

гексагональная структура в толще - льду. Красные кружки - атомы

кислорода; белые - атомы водорода (из книги К.Ю. Богданова «О

физике яйца …и не только», Москва, 2008)